你看过50年前的星空吗?它见过~50年,对于一个人来说,已经到了知天命的年纪,但对于已经经历了46亿年光阴的地球来说,转瞬即逝,更不用说和宇宙来比较。但是中国科学院国家天文台兴隆站,用50年的时间,带我们领略了浩瀚星空,为中国天文学发展做出了巨大贡献!

图1. 建站50周年合影

图2.为基地奉献一生的70多位退休天文学家和天文工作者参观兴隆站50周年展

兴隆的名字来源于古语,意为“晚上的草席”,也有人将它翻译成“星空下睡觉的地方”。新中国成立后,在北京地区建设天文台的规划提上了日程。天体物理学家茂兰将近代国际天文选址概念和方法引进中国,他说,天文台最好建在离开大城市100千米以外的山上。

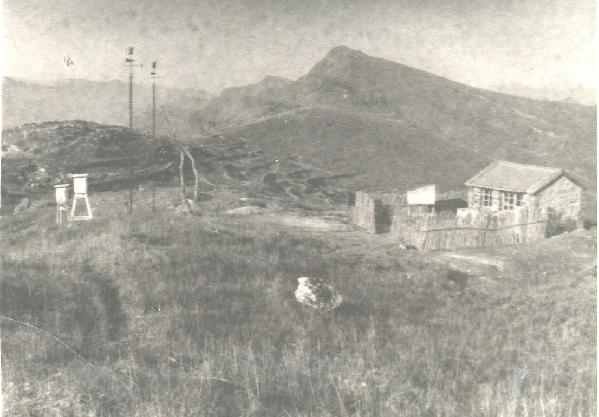

几经周折,1965年,程茂兰等来到河北省兴隆县的连营寨,瞬间被这里独特的观天条件所吸引,兴隆观测站在这里落了根。

图3. 1965年选址时的连营寨

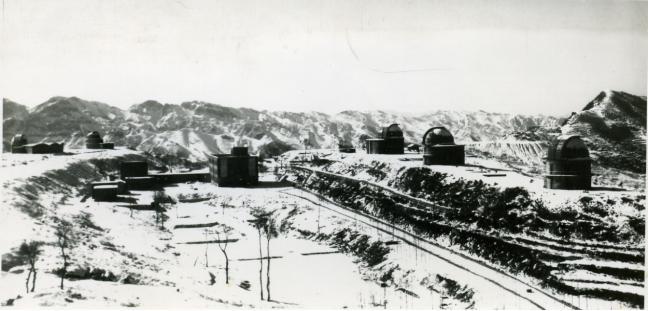

图4. 1973年兴隆站的雪景

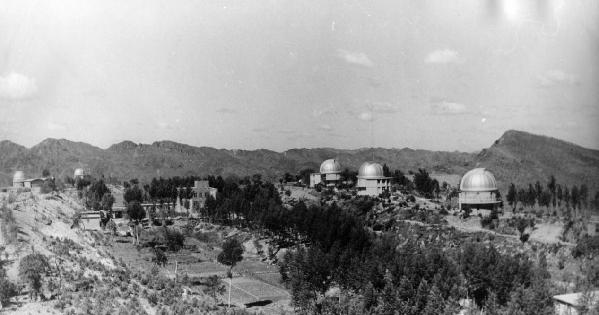

图5.1976年的兴隆站

平地起高楼,荒山变观测站,任凭斗转星移,中国科学院国家天文台兴隆站一直屹立在那里,栉风沐雨五十年。

50年前,它承载着新中国的实测天文工作者的梦想和汗水奋力发展,如今优秀的它,已经成为拥有众多望远镜的亚洲最大的光学天文观测基地。

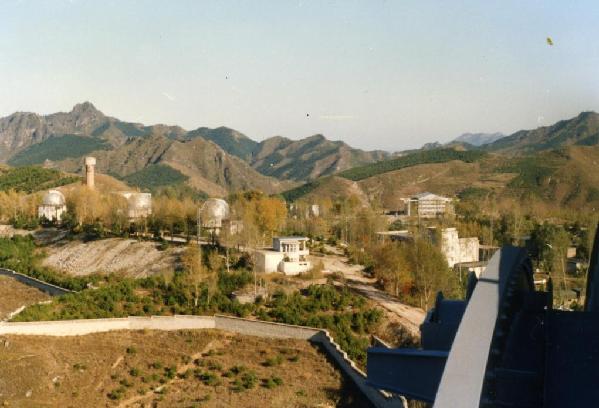

图6.1989年秋的兴隆站

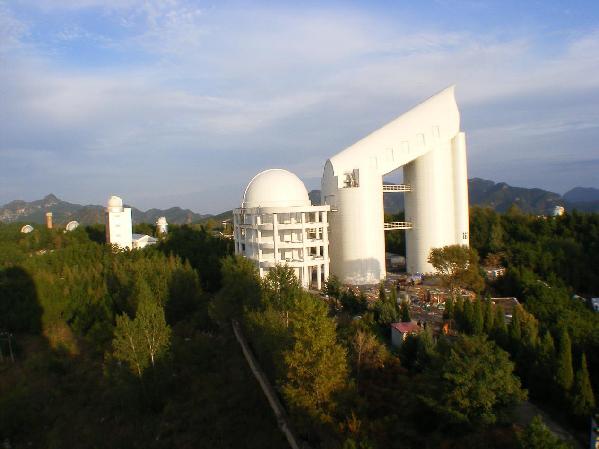

图7.2008年的兴隆站(陈颖为 摄)

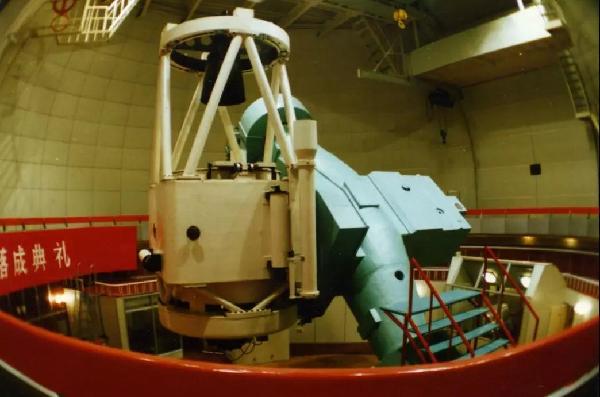

经过近 50 年的建设,兴隆观测基地目前口径大于 50 厘米的专业天文望远镜共有 9 台:包括国家大科学装置郭守敬望远镜(LAMOST)、2.16米光学望远镜、1.26 米红外望远镜、1 米望远镜、60/90 厘米施密特望远镜、85 厘米反射望远镜、80 厘米反射望远镜、60 厘米反射望远镜和 50 厘米望远镜。

图8. 2.16米望远镜

图9.兴隆观测站60厘米/50厘米/85厘米/1米/2.16米/80厘米望远镜

图10.公众开放日

每年有百余人次的国内外天文学家利用2.16米等其他天文望远镜从事恒星、星系和太阳系内天体等多种天文观测研究。基于兴隆站2.16米望远镜等设备已获得多项重要研究成果,包括国家自然科学二等奖一项,多篇论文发表于NATURE等顶级学术期刊,多项成果入选年度十大天文科技进展,并在国际联测中发挥着重要作用。

图11. 兴隆观测站

2012年以来,兴隆站与南京天光所、北京大学、清华大学、北京师范大学、广州大学等相关单位合作实施了对多台套望远镜及终端设备的升级改造,有效提高了设备性能,提升了观测数据质量,保障了科研产出的稳步增长。

兴隆观测站还曾两度入选“全国科普教育基地”,并挂牌“南开大学天文教育实践基地”、“山东大学(威海)实践教学基地”、“北京高等学校市级校外人才培养基地”和“河北师范大学天文专业实习基地”。

视频为兴隆观测站 陈颖为制作

50年是一个开始,未来让我们和兴隆站一起,探索美妙的太空。