●《永乐大典》存卷综合整理研究项目首席专家杜泽逊。 香港文汇报记者胡卧龙 摄

●《永乐大典》存卷综合整理研究项目首席专家杜泽逊。 香港文汇报记者胡卧龙 摄

“2004年我和爱人程远芬教授带着学生编写《清人著述总目》,待2023年拿到清样时,程教授已经退休了。”杜泽逊抚卷长叹。十九载春秋流转,当年参与项目的四百余学人各散天涯。杜泽逊重新写下80人名单建群,云端再启清样校对。这40巨册、25,000页的铅字间浮动的不仅是墨香,更是一代学人将青丝熬成白发的坚守。

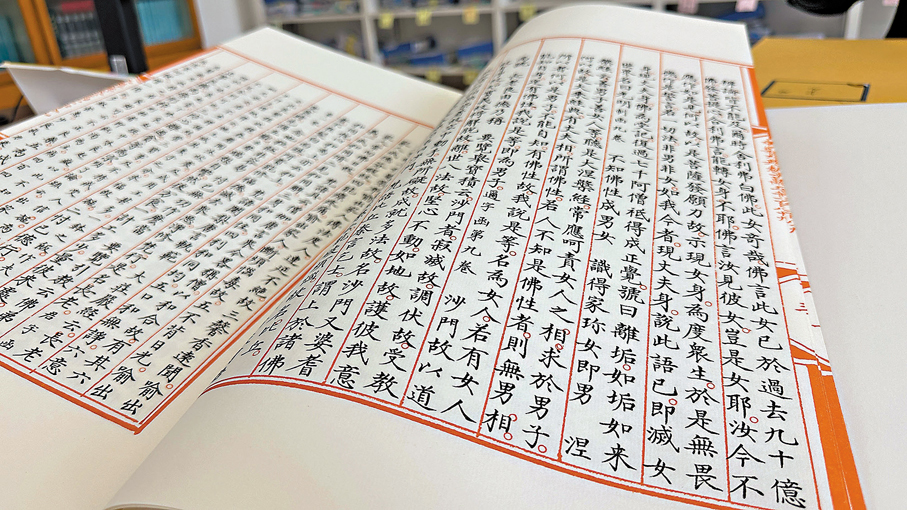

“医生救人的命,我们救书的命,是为古书续命。”在杜泽逊看来,抢救濒危古籍是“救命”,而整理研究则是“续命”。四十年来,杜泽逊带领团队整理出版数千种古籍。

在杜泽逊办公室,一幅《永乐大典》的画作两侧悬挂着他亲撰的楹联:“规划看十年以后,实施争一日之功”。这副警语恰似其学术生涯的缩影:至2025年,杜泽逊主持的《清人著述总目》项目已持续了21年,《四库存目标注》、《十三经注疏》汇校、《永乐大典》存卷综合整理研究、《日本藏中国古籍总目》、《齐鲁文库·典籍篇》等国家重大工程,最短者三年,最长者已逾二十载。

《四库存目标注》是杜泽逊耗时十五载完成的巨著,系统梳理6,793种古籍版本,被学界誉为“四库学里程碑”。编纂过程中,他慧眼识珠,从大连图书馆藏本中鉴定出孔尚任失传已久的《节序同风录》。

除夕夜仍有学生坚守校勘

《山东文献集成》是另外一部凝聚了杜泽逊无数心血的作品。他带领团队历时6年,整理影印1,375种濒临失传的山东先贤著作。该书成书200册、32万页、逾亿字,每一部典籍都经过严谨考订,堪称齐鲁文化的“基因库”。

“一年365天,‘校经处’的灯都亮到晚上11点后,甚至除夕夜也有学生坚守。”杜泽逊说,2012年启动的《十三经注疏》汇校点校工程,一套木刻版有一万多个版面,每个版面要校三遍,需要校勘的版本有十五到二十种。初步核算,假如一人校勘需要450年。为完成项目,团队由15人变成了35人,每天校对4小时,寒假、暑假加班加点。

“文史楼只是一个根据地、指挥所,我们还有大量的人分散在全国各地。”在杜泽逊的介绍下,每一个重大项目都有几百人的微信群。他就像一个“高级指挥官”调度各支队伍,通过科学分工高效完成古籍整理。面对《后汉书》120卷点校的浩大工程,杜泽逊建了一个100多人的大群,校勘培训后,5个月完成版本校勘工作。

自费垫资十万发劳务费

除了费时,杜泽逊坦言,修订、编纂古籍图书需要面对经费压力。国家社科基金重大项目经费80万元(人民币,下同),假设拿出30万元发劳务费,35人按照每月600元发放,仅能维持一年多。经费捉襟见肘,仅是《清人著述总目》修书期间,杜泽逊自掏腰包垫资十多万元。

杜泽逊还向外“化缘”,幸得浙江敦和慈善基金会的部分支持,方使“校经处”灯火不灭。杜泽逊坦言,若无国家或地方上的资金支持,修书很难顺利完成。说到动情处,这位花甲学者目光灼灼,呼吁有更多社会力量加入:“既护典籍,更育人才!”

这样的坚守,让人想起1994年季羡林先生对杜泽逊的勉励:“冷板凳要坐下去,青出于蓝而胜于蓝。”板凳一坐卌载冷,但冷板凳下焐着中华文脉的热血。如今,62岁的杜泽逊也像当年的季先生一样,带领着一批批年轻学者,在浩如烟海的古籍中耕耘,让沉睡的文字重新焕发生机。