文/法莹

对从小生长在海外的二代、三代移民来说,我是谁?我从哪里来?将向哪里去?这些问题总会在不确定的时间闯入人的心扉,而那些久居海外的游子,离家越远,时间越长,这些问题也越发成为他们心头难解的情愫。2017年初春,借着回国探亲的机会,笔者带着已经对这些问题产生疑问的女儿,走进了位于山东省临沂市的东夷文化博物馆,穿越时空,追根溯源,一路回到了中华文明的历史源头。

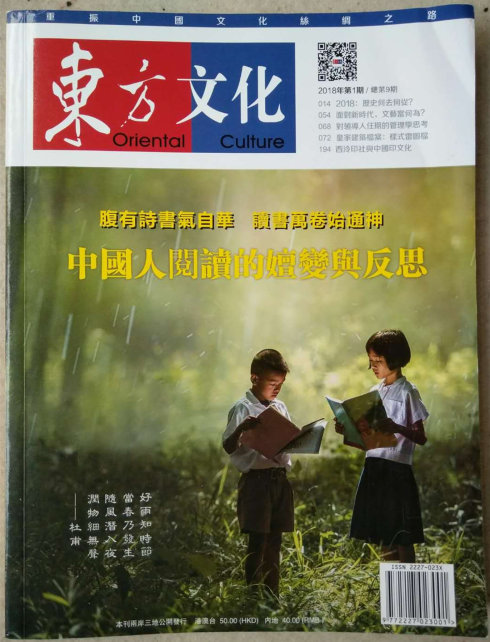

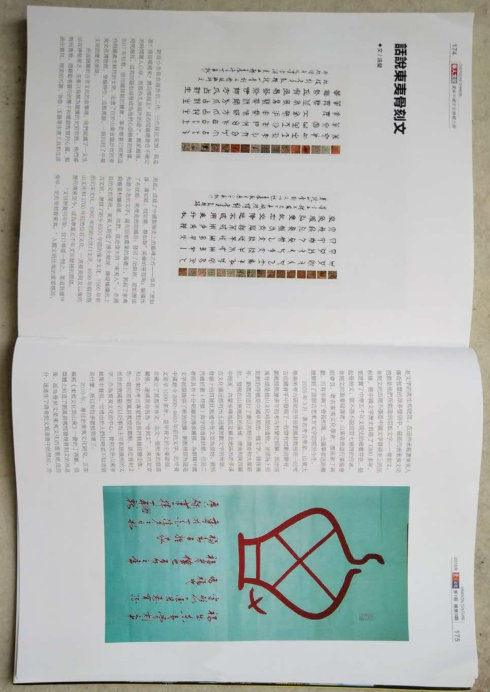

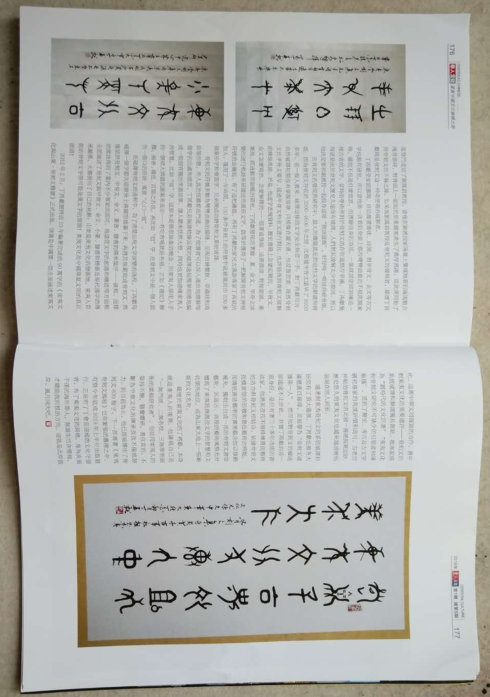

在这部关于古老文化的故事里,我们认识了一支生活在神秘东方,主要以鸟类为图腾的史前部族,他们睿智而勇敢,凭借勤劳灵巧的双手和聪颖智慧的心灵,制造出实用、精美的石器、骨器、玉器等生产工具和生活用品;成就了中国制陶史上的巅峰之作---享有“黑如漆、薄如纸、明如镜、声如磬”美誉的蛋壳陶;编织出了布纹细、密度高的纺织品;发明了冶铜术、原始历法和最古老的文字;还在原始农业的基础上,兴起了家禽饲养业和酿酒业。他们就是伟大的“东夷人”。在漫长的史前阶段,东夷人创造了博大精深、辉煌灿烂的上古文明,历经了距今8500年前的后李文化、7500年前的破译者:山东省旅游行业协会副会长,著名东夷文化学者、书法家丁再献。而有幸与丁会长相识,也让笔者近距离了解到了这个古老东方文字的前世今生。

2005年3月,著名考古学家、山东大学美术考古研究所所长刘凤君教授在一位考古收藏者手中发现了一枚带有刻划的兽骨,刘教授根据多年的考古和鉴定经验,认定这块骨头是龙山文化时期的遗物,并肯定地认为上面刻划的符号是中国早期的一种文字。随后几年的时间,刘教授进行了广泛的野外调查和大量的研究积累,发现在山东地区的淄博、济南和陕西关中地区、内蒙赤峰地区及苏北地区的许多远古文化遗址都有出土这种刻划文字的骨头,骨头上的符号比殷墟甲骨文更为原始,虽然尚处于画(符号)与字的过渡状态,但是二者却具有十分明显的传承关系,为解释中国东方文化》2018年第一期