回顾上世纪20年代的美国股市,从一战结束到1925年年底,股市平缓上升。从1926年初直到1927年夏季,股票市场保持在一个相对停滞的状态。但1927年夏季之后,股市的上涨就开始了一波疯狂的行情,直到崩盘。

上世纪20年代美国道琼斯指数走势

1927年成为了股票市场的一个重要转折点。究其原因,一方面源自佛罗里达的房地产泡沫破灭导致热钱从房地产领域向股市汇聚,另一方面则归因于公众非理性的投资热情。但若再仔细推演,这些原因似乎并不足以导致如此规模的泡沫,那么是否还另有隐情?

1927秘密会议

1927年夏,一场鲜为人知的会议在纽约长岛的一栋豪宅内秘密地举行。豪宅的主人是富豪奥格登·米尔斯(Ogden Livingston Mills)。他是当时的国会议员,此后担任美国的财政部长。

相较于周围的豪宅,这栋建筑颇为低调,方方正正的外观不像宅邸,而更像是一家银行。事实上,这场会议的参会者也正是各国央行的核心人士。

美国纽约联储银行行长本杰明·斯特朗(Benjamin Strong):一位典型的芝加哥风格、讲话粗声粗气的金融家。那时他身患重病,刚刚结束休养,选择在美国举办这次会议正是因为他的身体原因。

英格兰银行行长蒙太古·诺曼(Montagu Norman):一位出身名门、性格怪僻、经常随意休假并化名出行的“金融神棍”。

德意志帝国银行负责人亚尔马·沙赫特(Hjalmar Schacht):因暂时控制通货膨胀而成为当时德国人民心中的货币英雄,此后他却担任了纳粹政府的经济部长。

法兰西银行副行长查尔斯·李斯特(Charles Rist):曾经是大学教授,因为会讲英语而临时代替行长埃米尔·莫罗参会,与其他参会者相对生疏。

左起:沙赫特(德)、斯特朗(美)、诺曼(英)、李斯特(法)。

会议开了五天,没有通知任何媒体,散会后各自悄然离去。

这场会议虽然隐秘但影响极大。会后,斯特朗领导的纽约联储银行率先降低联储贴现率0.5个百分点,由原来的4%下调到3.5%。而后,其他联储银行也纷纷实施了降息的策略。自此,大量货币释放到股票信贷市场。

据统计,降息之后,股票经纪人对投资者的贷款数量从此前的10亿美元短时间猛增到了45亿美元。在信贷杠杆的推动下,股市一路咆哮着奔向了1929!

究竟,这场点燃股市火药桶的会议缘何而来?

失落的欧洲

1918年11月11日,一战结束。四年惨烈的战争,欧洲大陆失去了1000多万青壮年劳动力,消耗了2700多亿美元的财富(相当于现在的500多万亿美元)。人员和资本的直接损失,令大部分欧洲国家陷入经济困顿。

巨额的战后债务更是让欧洲列强步履维艰。英国欠下了50亿美元(约相当于现在的10万亿美元)的债务,法国欠了40亿美元(约相当于现在的8万亿美元),算上德国和其他欧洲国家,欧洲大陆对美国的债务累计相当于当时美国一年的GDP。

欧洲各国都寄希望于德国能够顺利地支付战争赔款,以缓解自己的债务压力和经济困难。但事情没有那么简单,1920年7月,多方确定德国承担1320亿金马克的战争赔款,分30年偿清,瓶颈每年付20亿金马克。这笔数额已经超过战前德国数年的GDP。仅赔款利息一项,德国每年就需要支付6亿-8亿金马克,相当于每年GDP的5%还多。显然,德国根本无力承担这一天文数字的债务。

问题的关键在于,德国是欧洲各国债务链的发端。德国债务的逾期偿还,引起英国、法国等国家对美国的欠款进一步增加,形成了越滚越大的债务雪球,最终拖着整个欧洲进入长达十年的债务累加期。

为了维持运转,各国不得不继续向美国借债和印发纸币。英国货币供应量翻了一番,法国增加到此前的三倍,德国的通胀更是天文数字。

欧洲各国的货币如同失去了锚的航船,在动荡的波浪中随波逐流。

德国的货币之殇

一战前的1914年,1美元可以兑换4.2马克,到了1920年,1美元可兑换65马克。到了1923年8月,1美元已可以兑换62万马克;而那年年底,竟已达到1美元兑换6300亿马克。德国印钞厂几乎是国内最有效率的生产企业。从年发行总量上看,1922年发行了1万亿马克,而1923年仅上半年就发行了17万亿马克。在1923年8月17日的一次会议上,德意志银行行长哈芬施泰因宣告每天可以发行20万亿马克钞票,其中5万亿是大面额,而下一周则可以发行46万亿马克,包括18万亿的大面额钞票。当时的最高纪录是:一天发行钞票的数量,甚至可以达到全部流通量的三分之二。

在美国经济大好的十年间,德国的物价成了德国人民苦难的根源。在1923年11月份的最后3周内,物价上涨了10000倍。工资只能按天发放,工人们拿到工资先去买东西。最为严峻的时候,一公斤黄油卖到2500亿马克,公交车的票价从1马克上升到了150亿马克。

与此同时,国外货币在德国的购买力在迅速地上升。一战前需要10000美元购得的房子,到了1924年只需500美元就可以买到。而那时的100美元,已可以让柏林交响乐团专场演出一晚上。

持续的通胀不仅让经济停摆,也使得整个政治体系和社会体系陷入到崩溃的边缘。慕尼黑的啤酒馆成了众多德国人心中向往之地,似乎那里才有未来和希望。显然,如果德国的货币无法找到一个锚定点,那么德国的政治和社会的崩塌近在眼前。

德国央行穷尽方法想稳定货币,甚至曾经发行一种地产抵押的马克。但这对于控制通货膨胀而言也仅仅是权宜之计。1923年12月20日上任的沙赫特清楚地认识到,若要使德国货币真正地稳定下来,回归到金本位才是最终的归宿。

法兰西的挣扎

法国当时的情况比德国好一些,但政府决策常常像是一场闹剧。1924年9月到1926年7月间,在战争债务和经济低迷的双重压力之下,法国的财政大臣频繁更换多达10人——必然的结果是,没有持续的政策就不会带来稳定的经济。

一战后,原5.4法郎兑1美元,逐渐跌到1919年3月的11法郎兑1美元,随后的四年间,法郎兑美元的汇率如同过山车,一度低至50法郎兑1美元。这使得法国政府的运转时常要靠摩根财团的贷款度日。

直到1926年,美国宣布减免法国一战时期的六成欠款,才使得法郎兑美元的汇率稳定了下来,固定在了25:1的比率上。由于法郎的定价偏低,法国的出口得以快速增加,经济得到了改善。

对法国来说,定价偏低的汇率有利于拉动经济,且如果能通过金本位将这一汇率固定下来,将会为经济恢复提供条件。此外,由于法国在英国有大量债权,这意味着法国可以从英国提现大约1.6亿英镑的货币,而恢复金本位之后,法国也可以提取黄金以代替币值不稳的英镑。1926年,法国的黄金储备总量和英国相当,如果能通过金本位稳定下来,那么法国就可以向英国要求更多的黄金偿债,从而获得超过英国的黄金储备。此举既可以通过法郎贬值拉动经济,又可通过储备黄金掌握欧洲金融主导权,可谓一石二鸟。

欧洲的经济乱局让各个国家的经济发展都进入了囚徒困境,谁都无法挣脱难以厘清的混乱局面。对当时的德法两国而言,首先保证货币的稳定,是一切秩序重建的最基本条件。

英国恢复金本位的诉求则更加迫切,并且为了恢复金本位已经付出了巨大的代价。看着盟友如此急切,美国也意图配合,哪怕是最终点燃了股市的火药桶。

如前所述,德法两国都有急切回归金本位的期待,尽管可能条件不够成熟,而英国作为日落之国,也同样希望通过金本位重振雄风。

英格兰的金本位之路

1913年,英国货币总量相当于50亿美元,以8亿美元黄金作为支撑。1920年,货币总量达到120亿美元,上涨了2.5倍,但黄金储备却没有什么变化。战前,1英镑一直保持4.86美元左右的价位,而战后英镑兑美元的汇率一度下探到3.4美元兑1英镑。英镑的衰落其实是整个日不落帝国衰落的一个缩影,英国传统的工厂式生产已经被美国和德国的大规模工业化甩在了后面。战后,大部分国家的储备金已用美元代替了英镑。

要重新回到世界之巅,唯一可期的就是重新掌握欧洲大陆的金融主导权,再次建立一个强势的英镑。为此,战后的英国一直在筹划恢复金本位。

若要恢复金本位,首先要恢复到4.86美元兑1英镑的战前平价,然而那时英镑的购买力仅仅是此前的一半不到,国际市场不可能认可这样的平价。若英镑贬值,虽可改善出口,但大量资本就会撤出英国,英国金融中心的地位就会受到动摇。自此,英国便会失去金融中心的地位,而让位于纽约或者巴黎。

对英格兰银行来说,夺回金融主导地位是首要的。因为“关心失业民众的疾苦是政府的事,让黄金存在英格兰银行的金库里才是我们的事情”。

为此,明知“昂贵的金钱”会抑制商业活动,引起物价下降和失业率上升,但可以增强英镑的购买力,令英镑升值,黄金便会重新流入英国——这就是当时英国决策层所谓的“必要的牺牲”。

于是,1924年,英格兰银行行长诺曼前往美国会见了纽约联储银行行长斯特朗、金融大亨摩根和财政部长梅隆等政要,表达了需要美国配合的想法。斯特朗是积极支持的态度,并保证美联储不会采用“蓄意紧缩的政策”,而会采用扩张的政策。他认为,如果英国无法恢复到金本位,那么整个世界都会陷入到困顿之中。

这与英国财政大臣丘吉尔的看法相一致,他说:“如果英镑不能秉持人们所熟知和信任的那一标准……那么,不仅英帝国,而且整个欧洲都将采用美元而不是英镑作为交易结算的工具,我认为,那将是一场巨大的灾难。”

1925年4月25日,《1925金本位法案》(The Gold Standard Act of 1925)在国会得以通过。此后,英格兰银行库存了1.53亿英镑的黄金,并向美国获得了2亿美元的信贷,而摩根财团也给予了1亿美元的信贷。在这样的资金支持下,英格兰银行得以3英镑17先令10.5便士的固定价格出售一盎司黄金,或每400盎司金块折合33.33英镑,平价为1700美元。由此,英镑与黄金之间建立了稳定的关系。

1925年5月2日的《经济学人》杂志宣称,英国金融史上的一座伟大的里程碑已经耸立起来。

与之相反,凯恩斯却指出,恢复金本位是一项危险的行动,这将会让英国在战后仰人鼻息,紧随美国之后。美国的黄金储备是英国的6倍,这说明美国可以承受的经济波动能力也是英国的6倍。因此,英国在很多时候都可能要期待美国的货币援助。

凯恩斯的预言应验了。

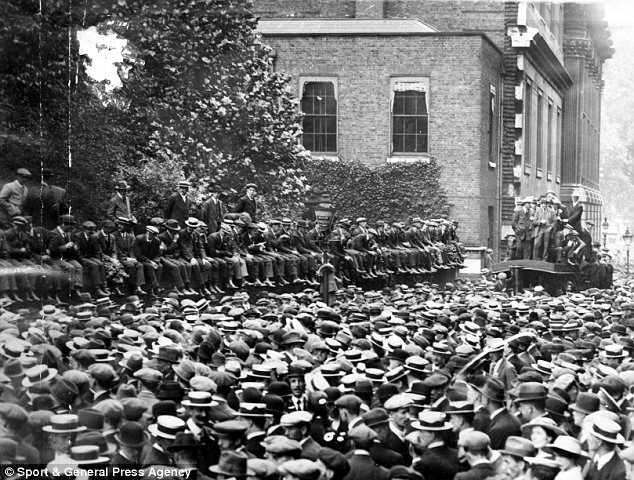

英国1926大罢工

实现金本位的当年,全英失业的人数超过了700万。第二年(1926年),英国劳工的核心组织——商业工会联合会掀起了一场旷日持久的大罢工。这场罢工持续了一年的时间,直到1926年年底才结束。罢工的原因正是因为恢复金本位导致的货币紧缩,造成出口下滑和工资下降。

为时四年筹谋的金本位制度从建立之始便随时面临崩塌的危机。为了稳住付出了巨大代价才建立起来的金本位,英国央行必须要做点什么。

美利坚的荣光

美国毫无疑问是战争的受益者。战前,美国的GDP为400亿美元,相当于英法德的总和;而到了1919年,其GDP比三国总和还多出了50%。

战争使美国成为实质性的债权大国。欧洲协约国一方总计16个国家,对美国欠款总额达120亿美元,接近美国一年的GDP。另一方面,一战前世界黄金总量约50亿美元,战后为60亿美元。战前,美国持有的黄金数量和其经济规模所占的比重是等同的,其400亿的GDP对应着20亿美元的黄金储备,均为四大经济体的一半。但是到了1923年,美国已经累计了45亿美元的黄金储备,远远超出了其经济规模的比重。

1927年之前,美国经济平均年增长率达到3.3%,股价上升了40%,财政方面不仅没有赤字,甚至出现了6.3亿美元的盈余,发行的国债也减少了10亿美元。

在那个动荡的年代,实体经济的蓬勃发展、美元的坚挺和黄金的净流入,使美国成为了西方资金的最佳避难所。消费乘数与货币乘数的不断同步增长一定程度上也是货币内生增长的动力。对此,新生的美联储几乎是无视的。因为,在国内物价常年保持低位运行的情况下,美联储实在找不出实施紧缩的理由。况且,一个缺乏经验且由12个联储银行组成的联储网络,要想统一号令也并非易事。

但是对于恢复金本位这件事情,美国,至少是斯特朗,是认可的。他始终认为,如果欧洲无法重建秩序,那么美国的长久繁荣也是难以保障的。

再说秘密会议

这就是1927年夏天的秘密会议的历史背景。而这场秘密会议也是因金本位而来。

第一次世界大战,使世界的经济重心、货币重心从最初的欧洲(确切地说是英国伦敦),实质上已经转移到了美国。但是,这种改变催生了两个问题。其一,由美国当时的货币制度所决定的,分散的美联储机构尚不足以担负整个世界金融中心的定位,实际上,他们也没有这么想过。其二,欧洲仍一直试图将货币重心重新找回来。这么说来,问题的解决方案便指向一个古老的货币制度——黄金金本位。

回归金本位符合大部分国家的诉求。英国希望以金本位重新树立伦敦的世界金融中心的地位,也希望以此来恢复英镑在国际汇兑中的主导优势。法国则希望通过金本位来重新给法郎估价,以较低的汇率换取出口的增加。对于德国,面对多年的恶性通货膨胀和国内复杂的局势,回归金本位有利于从根本上解决通胀问题。至于美国,是否回到金本位实则不是个多么棘手的问题,因为大部分黄金都在美国,但是支持欧洲重新建立经济秩序也会对美国的长远发展,至少在清偿债务和增加出口方面有一定的帮助。

会上,英国希望法国不要收回其在英格兰银行的债券,以保证英国有足够的黄金储备。德国则希望英法美三国能减免本国的部分债务。同时,英法德三个国家都一致希望美国能够降息。原因在于,当时的美国拥有最多的黄金储备,这意味着其他国家无法购买美国的商品,因为没有黄金进行偿付。为了能让国际体系恢复到金本位,也为了国际商品的流通能运转起来,美国就需要降低利息促使资金和黄金流向欧洲。

美国纽约联储银行行长斯特朗对此也没有什么反对意见。他认为,当下美国经济非常疲弱,商品价格下跌较为迅速,采取宽松政策是有积极作用的。

会后,斯特朗便宣布纽约联储的贴现率从4%下调到3.5%,并敦促其他联储银行也同步降息,以鼓励黄金持有者把黄金储蓄搬到欧洲,从而增加欧洲黄金储备。但是,芝加哥、旧金山、明尼苏达和费城四家储备银行并没有从命,他们认为在股票市场已然狂热的时期鼓励信贷实在是太疯狂了。

政治家胡佛在得知此消息后非常气愤。他批判斯特朗“精神上成了欧洲的附庸,罪行之恶,甚于谋杀”,并预见下调利率会导致经济萧条。同时,他还力劝总统柯立芝采取行动,但遭到了拒绝。因为柯立芝相信市场自有办法,况且美联储是独立机构,总统并无权干涉。

火上浇油

事实证明,试图让黄金和资本回流欧洲的计划并没有奏效。欧洲国家重回金本位的尝试反而让黄金持有国——美国成为资本的乐园。美国的银行由此获得了大量的资金,而国际放贷者也希望能够在股市的暴涨中分得一杯羹,这就使得国内和国际的信贷结合在一起,成为推动股市冲上历史高点的重要动力。

美国股票市场的杠杆在持续性增加。1925年,华尔街经纪人发放的融资是15亿美元的数额,到了1928年,已涨到了26亿。同时,从国外流入到非银行系统的融资则从10亿美元上升到了66亿美元。银行一边以极低的利率(4%左右)从联储借钱,另一边再以10%到12%的利息放贷给股票经纪人。至1928年,华尔街向股票市场所发放的贷款已经远远高于普通的商业贷款。

遗恨无穷

纽约储备银行的斯特朗在会议之后身体状况逐渐变差,1928年10月因罹患肺结核而生命垂危。那时,他对实施降息策略所未曾考虑到的负面影响已逐步显现。为应对降息带来的疯狂泡沫,美联储开始了一系列的紧缩政策,包括逐渐提高贴现率。从1928年的5%一直提高到1929年8月份的6%,此时的股市几乎达到了顶峰,而工业生产也出现了真实的下降,所有的补救措施都为时已晚。

在大崩盘前的1929年3月,摩根的高级合伙人拉塞尔说:“诺曼和斯特朗播下了投机的种子,我们会有报应的,我们将会面临一场世界性的信贷危机。”

那些在大萧条中失去了十年生活的民众可能不知道,表面上是华尔街的贪婪与恐惧造就了大萧条,而实际上这背后是国际政治和金融博弈的后果。

回顾这段历史,简单地说大萧条来自于金本位是不合适的。金本位作为一项货币制度来说,本身是中性的。重点在于恢复金本位的历史背景、时机以及路径。由于世界经济的格局处于不断变动中,金本位制度最大的问题就是缺乏弹性。黄金,曾经的货币之锚,在特定的历史时期,也可能变成经济的枷锁。

可惜,当时的政治家更关心的是国际关系和国际政治,对于货币的作用和威力却知之甚少,他们的决策往往着眼于国力的角逐,而货币问题仅仅是谈判的筹码。就当时的经济学认知而言,他们处于一个未知的领域中,没有任何指引和先例可以援用,以帮助走出荒野中的黑暗。而时至今日,人们是否懂得了更多?我们是否也处在新的荒野和黑暗中?

(作者郝宴伟为山东大学(威海)商学院副教授,经济学博士)