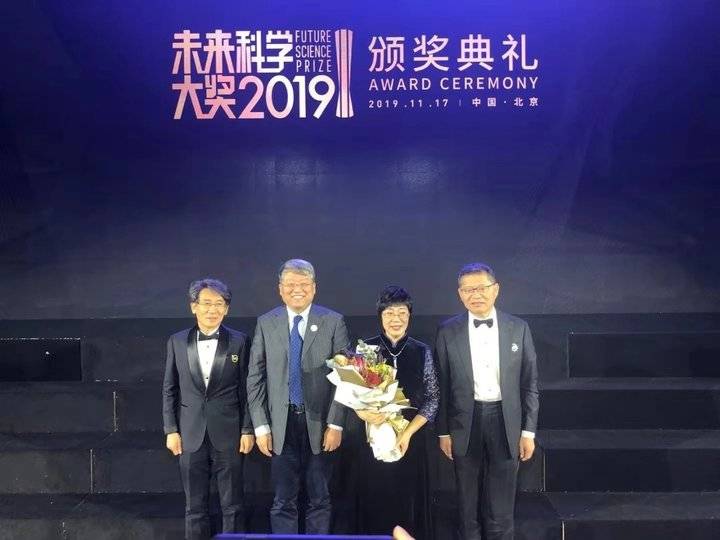

11月17日,2019未来科学大奖颁奖典礼在北京举行,今年获得“数学与计算机科学奖”的王小云院士本科、硕士和博士均就读于山东大学。2016年获得未来科学大奖“物质科学奖”的薛其坤院士本科就读于山东大学;2018年获得未来科学大奖“物质科学奖”的马大为教授本科就读于山东大学。在历届“未来科学大奖”的16名获奖人中,山东大学获奖者本科生源总数居全国高校第一。

王小云:“三个唯一”的荣誉

获得“数学与计算机科学奖”的王小云院士创下该奖三个“唯一”的记录:未来科学大奖获奖者中唯一一位女性科学家、唯一一位博士毕业于中国大学的科学家、唯一一位本、硕、博毕业于同一所大学的科学家。

上世纪九十年代,山大数学系钟灵毓秀、十步芳草。时任校长潘承洞先生虽不专于密码研究,却是一位极具战略眼光的数学家。在他的主持下,国内外密码学大师谈笑往来,云集山大。师承王树棠、潘承洞、展涛、于秀源的王小云,在导师的指导下于新兴学科密码学的道路上愈行愈进。彼时,当硕士阶段主攻解析数论的王小云转向密码学时,人们对“密码”的认知尚停留在“摩尔斯电码”上,山大乃至中国的密码学,不过是发轫之始,根基未深。

自数学向密码,不变的,是先生们的悉心教诲,更是王小云学术究极的热忱之心。“刚开始,感觉学习密码很简单,后来随着理论越来越深,感觉还是挺难的,但也觉得越来越有意思。”看似神秘而枯燥的密码学,在王小云的眼中焕发着有趣的光彩。

在网络时代,密码技术是守卫网络安全的支撑技术,也是守护人民与国家安全的重中之重。在2004年和2005年,王小云先后破解了被称为世界最安全的两大密码算法——MD5、SHA-1,震惊了当时的国际密码学界。她的创新性密码分析方法揭示了被广泛使用的密码哈希函数的弱点,促成了新一代密码哈希函数标准。从追赶者到领跑者,这是密码科学的时代,也是王小云的时代。

“我的科研是抱孩子抱出来、做家务做出来、养花养出来的。”一场座谈会上,王小云院士打趣道。王小云院士的生活亦充满了人间烟火气,踏实而令人亲近,显露着山大人特有的朴实、扎实、务实的品格。餐桌上,时常流溢着佳肴香气:阳台上,永远张扬着鲜妍花草。如今的王小云院士,站在老师们曾激扬文字的讲台上,见证着山大乃至中国密码学的蓬勃生长,也推动着山大网络空间安全的初阳之升,更助力着未来科学的一朝千里。

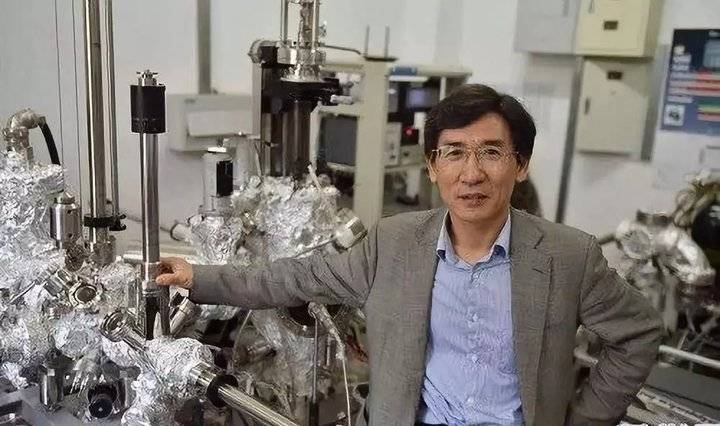

薛其坤:35岁晋级教授,41岁成中科院最年轻院士之一

薛其坤,男,1963年12月出生于山东省临沂市,1984年7月本科毕业于山东大学光学系激光专业。

材料物理学家,中国科学院院士,中国科学院物理研究所研究员,清华大学教授、博士生导师,现任清华大学副校长。主要研究方向为扫描隧道显微学、表面物理、自旋电子学、拓扑绝缘量子态和低维超导电性等。

科学家“逆袭”是一种什么体验?或许薛其坤院士能解答你的问题。1984年,从山东大学本科毕业的他,开始了考研之路,然而并不顺遂,第一次考研,高等数学只考了39分;第二次考研,物理只考了39分。备受打击,但他依然坚持。第三次考研,终于考进中科院物理所。之后他也颇为曲折,博士读了长达7年的时间。

“勤奋、专注、执着”,成为薛其坤一路披荆斩棘的钥匙,使他从研究低谷一步一个脚印的攀登上了科学的高峰。35岁晋级教授,41岁成为中国科学院最年轻的院士之一,49岁时,他领衔的科研成果被誉为诺奖级发现……

“天才”只是比常人更努力罢了,薛其坤从不认为自己是“天才”中的一员,连续二十多年的科研生活中,薛其坤的早出晚归成为了一种常态,无论是学生,还是同事,都对他严于律己的科研态度敬仰有加。

2013年,经过四年的反复实验与失败,薛其坤和他的团队通过实验首次发现量子反常霍尔效应,刊登在《科学》杂志上,这项成就“不仅是科学界的喜事,也是整个国家的喜事”。这项科研成果被杨振宁称为“诺贝尔奖级的科学发现”,这个物理效应可以解决电子产品发热、耗电快等问题。正常情况下,电子在器件中的运动是杂乱无章的,电子之间会发生很多碰撞,而造成电子走弯路,从而使电子产品产生更多的能耗,而发热。

薛其坤用比喻通俗地解释,量子反常霍尔效应的应用,可以改变电子的运动轨迹,使其像在高速公路上行驶的汽车,减少了中间阻碍,降低了热量消耗率,加快了运行速度。这样我们就再也不用担心手机发热、耗电快的问题。如果这项技术将来能够投入实际生产应用,超级计算机可能变成ipad大小的掌上笔记本。

2019年4月8日,薛其坤作为校友重返母校,做客山东大学首期育贤校友论坛,与山大学子们分享了自己的个人成长经历与经验心得,并分析了当前国内外高等教育与科学研究的发展趋势。“没有母校的培养,我也不会走到今天,感谢母校。”他动情地说道。

薛其坤向新时代青年学生们提出了自己的希冀和新的要求。他指出,当前是历史最好的机遇期之一,我们应该抓住契机,实现关键性领域科学与技术的突破。在论坛中,他多次强调了人才培养的重要性,呼吁山大青年学生担负起新时代所赋予的责任,坚守科学精神,努力提升创新能力,力求突破,无愧于心。

马大为:把密码防御体系布局在国家重要领域

马大为,男,1963年9月11日出生于河南社旗,1984年本科毕业于山东大学化学系。

中国科学院上海有机化学研究所研究员、博士生导师、副所长、纪委书记,生命有机化学国家重点实验室主任。主要研究方向为:具有重要生理活性的复杂天然产物的全合成及结构-活性关系;针对特殊靶点如G-蛋白偶连受体,蛋白激酶,蛋白水解酶和细胞凋亡过程的小分子调节剂的发现;有机合成方法学的发展和其在合成生物活性分子中的应用。

马大为教授因其在发明新催化剂和新反应方面的创造性贡献,获得2018年未来科学大奖中的物质科学奖。在获奖感言中,他感谢未来科学大奖营造了尊重科学、热爱科学的社会氛围,也通过国际评审提升了中国科学家的研究成果在国际的认可度。同时表示中国经济快速发展为科研工作提供了强有力保证,要以此次获奖为契机,更加努力工作,回报社会。

马大为的马氏胺化反应,在发明新催化剂和新反应方面做出了创造性贡献,为合成有机分子、特别是药物分子提供了新途径。他在有机合成化学和药物化学研究方面有系统的创新性研究成果,这不仅体现了在有机化学基础研究方面的突破,而且展示了对于制药工业和药物发现带来的重要影响,将在促进学科发展和满足健康需求方面发挥积极作用。

马大为教授目前担任山东大学化学与化工学院战略咨询委员会委员,为化学一流学科建设和未来的发展注入强大的发展动能。“我的梦想是永远不忘初心,做好整个国家的密码保障工作,把我们的密码防御体系布局在国家的重要领域,使我们的国家更安全,人民的生活更幸福!”

(资料综合自山东大学官方微信)