当一个人在最脆弱、最虚弱、最危险的生死关头,一群陌生人毫无畏惧的前来帮助,用自己的专业、专注、善良、勇敢驱走病魔,用自己的爱心温暖对方,衷心地期盼对方不仅早日康复而且生活得更加乐观。能够说的有很多,但最想说的还是:谢谢!

而就是这一句简单的谢谢,一封封最朴实地感谢信,却带给这群白衣天使最深的感动,也是这样的感谢,让他们又充满了战斗的力量!

孝感市中心医院患者给医护人员写感谢信。

元宵节收到了三封来自患者的感谢信

2月8日 晴

讲述者:周柳吟 重庆市急救医疗中心第一批援鄂医疗队重症组队员、呼吸内科护士援助医院:湖北孝感市中心医院感染楼

元宵节,刚下班,孝感中心医院汤敏护士长给我们煮的汤圆,我们也吃上了汤圆了。在这特殊的日子里,还收到了三封感谢信,心里面很暖。

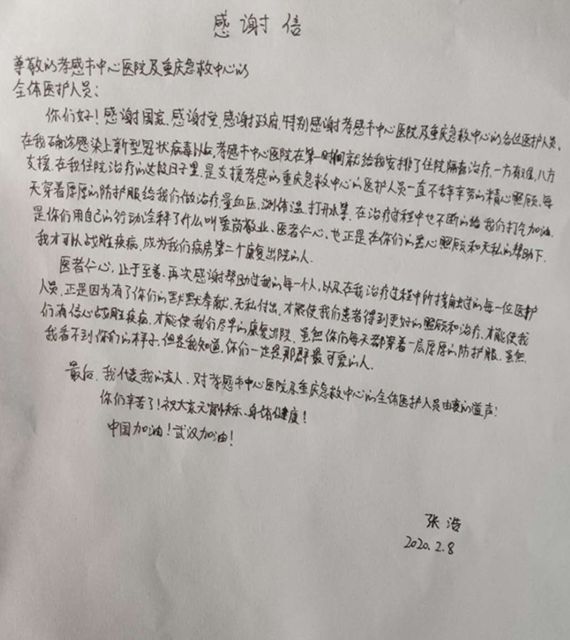

“虽然你们每天都穿着一层厚厚的防护服,虽然我看不到你们的样子,但是我知道,你们一定是那群最可爱的人!”孝感市中心医院隔离二病区,一位患者给我们的感谢信里这样写道。

当看到这封感谢信的时候,我的眼帘闪现了泪花。一定是特别的缘分,才让你和重庆援卾医疗队在孝感相识,虽然这种缘分很特殊,你的身份是患者,而我们是护士,虽然相识的地方是隔离病房,但这些都没关系,我们有着同样的目标和期望,那就是击退疫魔!

当你孤独无助的时候,我们第一时间来到你身边,给你支持和鼓励,通过聊天得知,我们大家都是80末的同龄人,似乎有更多的话题了,这一刻,我们不是护患,而是朋友!

“天使姐姐,我今天要出院了,这封感谢信是我写给你们的,我的字写得很丑。”

称呼我们为天使姐姐的正是一位新型冠状病毒感染的肺炎患者,27岁,他很害羞,像个孩子一样,一早把感谢信塞到我们手里。我打趣道:“我们都穿成这样了,你能认识我们吗?”他回答说:“我不认识你们,但我能看到你们防护服上的名字,你们是重庆医疗队的,你们来自重庆急救中心,你们不远千里过来支援孝感,真的谢谢你们!”

虽然这位患者才27岁,却已经是两个孩子的爸爸了,他很坚强,他希望自己早点康复,早点回去见见孩子,他很想家人……经过与病魔的多日对抗,今天,他终于解除隔离,出院啦!临走前我们再次叮嘱:“回去居家隔离14天,加强营养,保证充足睡眠,随时记着咳嗽礼仪,戴口罩,注意手卫生……”他连连点头:“知道啦,姐姐们,你们放心!”

我们穿着防护服,不能离开隔离病房为他送行,只能默默地看着他的身影逐渐消失在楼道的尽头。在这个特别的日子,祝愿这位可爱的弟弟:身体健康,元宵节快乐!

关心不断让今年的元宵节格外温暖

2月8日

讲述人:查琼芳 上海交通大学医学院附属仁济医院第一批援鄂医疗队队员、仁济医院呼吸科主治医师

援助医院:武汉金银潭医院

2月8日,援鄂第十五天,今天是正月十五。今年的元宵节虽然没有“火树银花合,星桥铁锁开”的热闹,但这一天也充满了惊喜与感动。

首先是郑队给大家带来了好消息——我们的查房机器人“小白”到了。“小白”是兄弟俩,从上海远赴而来,一个在武汉三院的上海第二批援鄂医疗队那边,一个在我们这边,等疫情结束以后它会留在这里服务。

“小白”机器人在隔离病房,医生通过它可以在办公室和病人视频,询问病史、聊天、进行心理安慰,对病人的情况更直观的了解,这样可以减少医生与病人的直接接触,也能避免防护服不必要的浪费。

5G视频会议系统也到了。队长助理张明明不停地忙碌着调试机器。中午可视喉镜也到了,能更快地运用于病人。经过半个月的磨合,我们来自上海52家医院的医生护士对这里越来越熟悉,关系越来越融洽,相关救治工作也越来越顺利,希望我们以后做得更好。

中午,金银潭医院党委领导带着鲜花和汤团来表示感谢和慰问。办公室里的医护人员一起情不自禁地唱起了《我和我的祖国》。最后大家一起宣誓:武汉加油!中国必胜!余音绕梁,这是我们战胜疫情的决心与誓言。

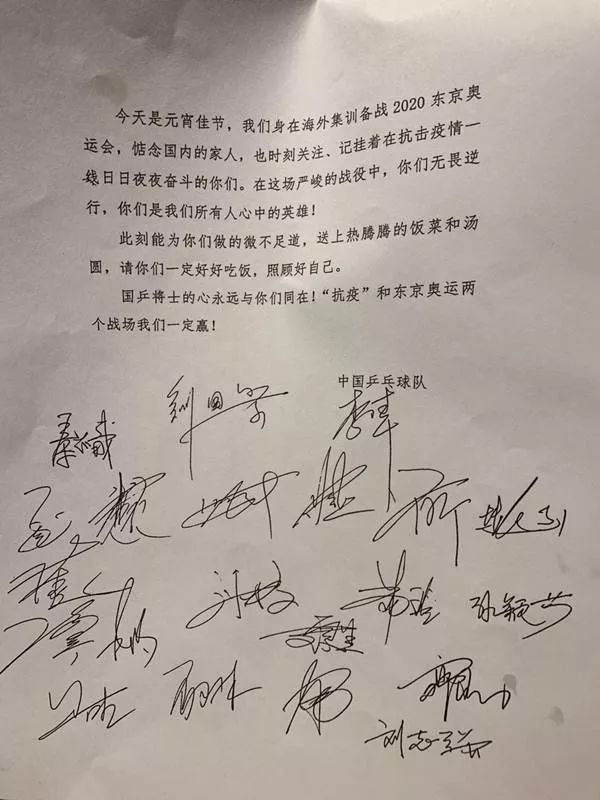

刚刚回到房间,就看到医护群里发了一张北二楼轻症病房的患者联名写的一封信,写着“祝上海支援武汉抗疫医疗队全体医护人员元宵节快乐!”这是元宵节最好的礼物,代表了病人对我们的信任和祝福。

晚上,我们医疗队又收到了一份意外的惊喜——中国乒乓球队在海外备战2020东京奥运会之余,让美团为我们送来了热腾腾的饭菜和汤团,并附上了他们的慰问信!慰问信里写着:国乒战士的心永远与你们同在!“抗疫”和东京奥运两个战场我们一定赢。晚上,仁济医院的领导们也向我们表示了慰问,并转达了上海市政府对我们一线医务人员工作和生活的关心和慰问。

元宵佳节倍思亲,我想念远在上海的家人和朋友、同事、领导,也感谢他们对我工作的支持、关心和爱护!是你们让我们在武汉无后顾之忧。你们保护上海!我们保护武汉!

愿战役早一天结束,愿我们一起共享灿烂阳光

2月9日 星期天 晴

讲述人:国家医疗队队员、中南大学湘雅医院重症医学科护师喻赛红

援助地点:武汉金银潭医院ICU

今天,武汉的天气很晴朗。今天晚上我上夜班,白天我就有机会身无防护服,沐浴阳光,心情跟着好转了不少。

我在金银潭医院重症监护室工作。听名字就知道,这里进来的病人,病情都较为严重。我管的病房中住着4位患者,启动了2台血滤+ECMO。说真的,来了这么多天,重症患者依旧较多,实在难以“开心”,哪怕昨天是中国传统的元宵节。

每一位在这里的医护人员,都有一种自己是笨重“机器人”的感觉。就像我,穿着黄色防化服,包得密不透风,像个“行走的粽子”。行动自然不可能便利,每次进行各项操作时,都能听到自己的喘气声,源源不断的热气流从脖子与防护用具的缝隙里往上涌。稍微弯个腰,面屏上就全是蒸汽,模糊到看不清前方。于是,又只能乖乖的“静止”,等待蒸汽蒸发散开,进行下一步操作。然后,身上的汗气会凝结到防化服上,当我们挪动身体时候,就又“弹”回,返流脖子里,那叫一个“透心凉”。

我管的一位有尿毒症的阿姨,感觉病情比前面恶化了些,现在她只能端坐着呼吸,躺下做透析对她都极为艰难;我一直提到的76岁退休护士老奶奶,依然插着管、上了血滤,还要俯卧位,体位引流,帮助肺功能恢复;有一位逝去了生命。唯一一位清醒的老爷爷,一直为我们手动点赞,感念我们辛苦。我们也宽慰鼓励他多吃东西按时吃药,增强抵抗力。当然,我们真的太忙了,加上这身防护服的“阻碍”,我们也不能和老爷爷多唠嗑。

也不知道今天他们会如何。我好期盼他们都脱下呼吸机,恢复正常。

昨晚元宵节,我不能和家人团聚,但我真的很想念我那快三岁的儿子。他就快生日了,可是我不可能赶回家为他庆祝。想着想着,我有点想哭。我默默许愿:愿孩子和家人健健康康,愿所以患者能挣脱病毒枷锁,早日与他们的家人团聚。愿所有与病毒做抗争的人们,能早一天共享外面的灿烂阳光!

永远记得,你们一步步把我从死亡边缘拉了回来

2月6日 小雨

讲述者:张静静 山东第一批援鄂医疗队队员、山东大学齐鲁医院呼吸科主管护师

援助医院:湖北黄冈大别山区域医疗中心

68床,因发热咳嗽13天;于1月30日入院,患者于2月3日及2月5日两次核酸检测阴性,2月4日CT提示明显吸收;

69床,因发热咳嗽7天于1月30日入院,患者于2月3日及2月5日两次核酸检测阴性,2月4日CT提示明显吸收。

她们均达到了出院标准,安排在今天下午出院。上午,我向这两位即将出院的患者交代了出院后的注意事项。这是两位美女患者,犹记得她们刚入院时,担心、恐惧、忧郁的表情,与今天的状态形成明显的反差。

她们对我说:“咱们年龄相仿,都是80后;我们可能一辈子也忘不了在大别山区域医疗中心,你们山东人对我们的帮助;我们可能会一辈子记得,有个女孩叫张静静,记得你们是如何把我们一步步从死亡的边缘拉回来,千言万语道不尽感激。”

两位小姐姐,拉着我的手,一起为中国加油,为黄冈加油,为山东加油!

希望能为救治患者贡献自己的力量

2月8日,武汉江夏区第一人民医院,晴

周保纯,江苏援鄂医疗队员,核工业总医院重症医学科副主任医师

今天是元宵节,万家团圆时,天气晴朗。

早晨提前备齐上班必须的隔离衣、防护服、N95口罩、帽子、手套等防护用品,几天来,内心不再忐忑不安,也不再恐惧未知,而是精神饱满地和同事们一起去上班。

作为重症医生,我的主要职责是发现危重患者并及时干预,以期改善患者预后。

晚上18:00,我们和当地医生一起走进病房,巡视了所有在院患者。隔离病房的患者没有家属陪伴,此时更需要医护人员给予的人文关怀和精神上的支持。

尽管隔着防护服,查房中仍能清晰地感觉到患者的焦虑和不安。

那天晚上查房筛查出的一例危重患者,精神萎靡,脉氧仅有80%,我们随即予以面罩吸氧,看到患者的脉氧慢慢稳定在95%左右,悬着的心总算放下了。出隔离病房后,大家又重新回顾了患者的CT和血液检查结果,一起就患者的治疗作了调整,并提醒护理同胞多关注患者。

下班后走出医院时已21:00,医院广场上仍有很多救护车。

“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”徐博院长在出征仪式上所说的话时常在耳边回响,激励着我们无畏向前,救治患者。作为一个经历过2003年非典、支医和经历数次突发公共卫生事件的重症医生,我希望能为救治患者贡献自己的力量。

科技日报 (记者 雍黎王春 俞慧友 王延斌 张蕴 叶青 王迎霞 陈瑜 约稿 通讯员 唐楠 王文斐 严丽 邓磊 尹蕾 郝黎 张蓝溪 整理)