2月7日,坐标武汉天河国际机场,身着蓝色统一服装的逆行人群中,一个响亮的声音回荡在机场上空:“嗨,你们是哪个医院的?我们是山东大学齐鲁医院的。”接着对面的红色“方阵”回应:“我们是华西医院的。”逆行的两支医疗队互致敬意,互喊“武汉加油!中国加油!”虽然他们彼此并不相识,但此时,他们有一个共同的名字:“白衣战士”。

双方相遇的视频登上了微博热搜,更刷爆了微信朋友圈。自新冠肺炎疫情发生后,山东大学齐鲁医院已先后分四批派出150名优秀的医护人员逆行驰援湖北。“南湘雅、北协和、东齐鲁、西华西”,这绝不是虚名,是一代代医护人员流淌在血脉中的家国情怀、大医精诚。正如他们在临行前的庄严宣誓:“坚定信心,不辱使命,齐鲁精神,敢打必胜!”

山东大学齐鲁医院是国家卫生健康委委管医院,教育部直属重点大学——山东大学的附属医院。医院始建于1890年,屈指数来,今年,她迎来了建院130周年华诞。踔厉奋发而臻善,维新笃行以至强。130年风雨兼程,130年晖光日新。130年来,医院秉承“博施济众、广智求真”的精神,遵循“医道从德、术业求精”的院训,筚路蓝缕,栉风沐雨,以广博的人文关怀、高超的医疗技术、优质的医疗服务奉献于齐鲁大地并惠及晋、冀、皖、豫、苏、新等地,成为国家重要的医学中心之一,为健康中国战略的实施,为广大人民群众的身心健康作出重大贡献。

“召必来,来必战,战必胜!”齐鲁医院以铮铮誓言回应党和国家的号令,以责任当铠甲作为华诞贺礼,以信念为支撑奔赴武汉战场,他们每个人的心里,都只有一个信念,那就是,此战必胜!

2月7日,山东大学齐鲁医院援鄂医疗队131人出征仪式现场。

海纳百川、兼收并蓄的视野胸襟

历秋雨而底蕴厚,拈春华而深思长。1890年的一天,美国北美长老会传教医师尼尔·聂会东夫妇来到济南,建立起华美医院。当时的华美医院,成为济南首家西医诊所和分科最全的医院,并开始了医护分工。1908年,华美医院与省内三家教会医院联合,在现南新街85号院开设了共合医院。1917年,合并了多家院校的齐鲁大学成立,共合医院改成齐鲁大学医科附设教学医院,始称齐鲁医院。1953年,原山东省卫生厅发文:齐鲁医院改名为“山东省立第二医院”。之后,医院先后称为“山东医学院附属医院”“山东医科大学附属医院”。2000年10月,新的山东大学成立,医院正式更名为山东大学齐鲁医院。

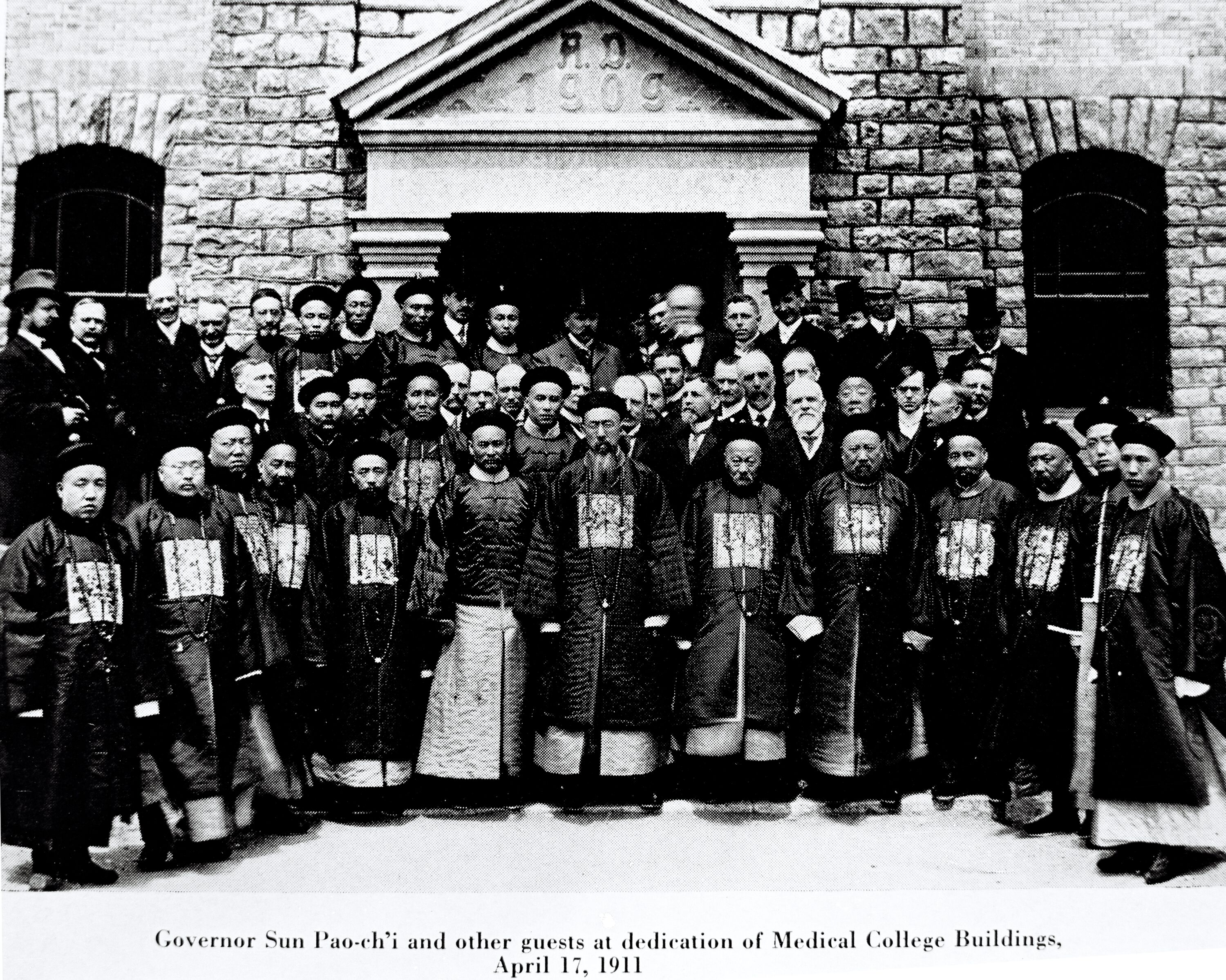

1911年4月17日,山东巡抚孙宝琦出席济南共合医院学堂落成典礼。

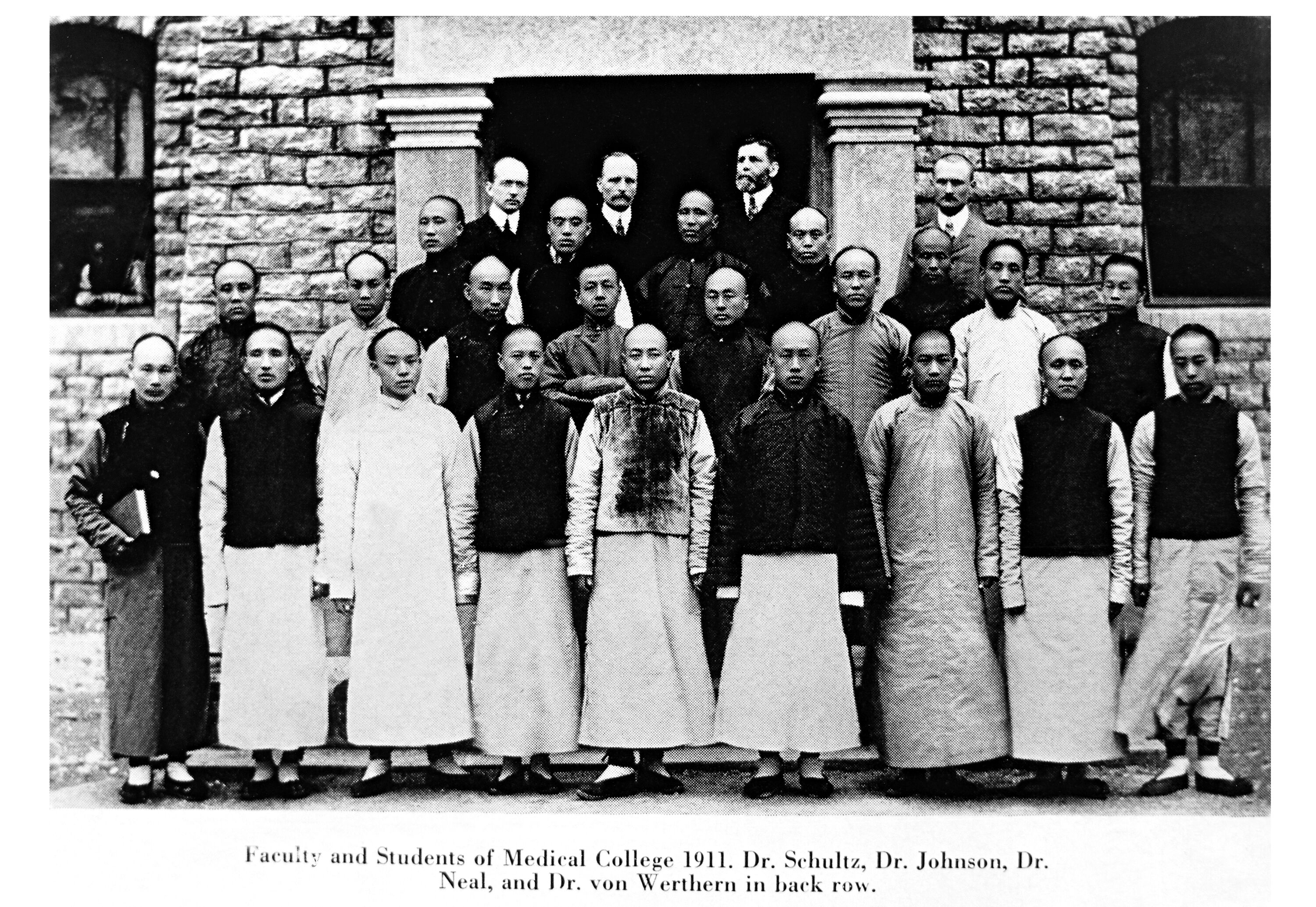

“泰山不辞细壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深”。“包容、开放”是中国传统文化的重要组成部分。130年来,这种开放包容的理念一直伴随着齐鲁医院的发展。医院创建之初,来自美、英、加等10多个国家的医学家来到泉城济南,助力医院发展,是时,南新街贤者趋谒,道院西硕儒踵至;1916年、1917年、1924年分别有北京协和医学院、南京金陵大学医科和汉口大同医校、华北女子协合医校100余名师生加盟齐鲁。这段历史成为齐鲁开放包容精神的一段佳话。

1911年共合医院道学堂毕业生与教师合影。

海纳百川,方能波澜壮阔;广纳贤才,终得笑傲江湖。医院科研实力突出,现有各级科研平台36个,包括教育部重点实验室、国家卫生健康委重点实验室、国家中医药管理局实验室等。重视国际合作交流,与美国哈特福德医院、美国哈佛大学、美国范德堡大学、美国密歇根大学、瑞典卡罗林斯卡医学院、挪威卑尔根大学、澳大利亚悉尼韦斯特米德医院、日本和歌山县立医科大学等建立了长期合作关系,海外学术交流合作机构达78家。

心系天下、服务社会的家国情怀

百余年来,齐鲁医院人始终秉承自身的责任与担当,与祖国和民族同呼吸共命运,在民族危难之际,在生死存亡之时,在援外、援疆、援藏、抗洪救灾、抗震救灾、抗击疾病疫情等关键时刻,齐鲁医院人总是第一时间冲在第一线,战斗在第一现场,用精湛过硬的技术,捍卫人民的生命健康。

消灭鼠疫 泽被黎庶——1911年至1912年,东三省肺鼠疫大流行,疫情波及山东,医护职工不顾个人安危,全力投入抗击疫情的工作中,为最终消灭疫情作出了重大贡献。时任院长的聂会东因在拯救生命和控制疫情上作出的贡献,被授予“仓廪”勋章。

救治伤员 还我河山——抗日战争时期,齐鲁医院金茂岳参加中国红十字会抗战救护队第23医疗队,后为延安中央医院的妇产科主任;齐鲁大学医学院毕业、中国红十字会抗战救护队第72医疗队队长朱伯寅,于1938年8月4日参加中国红十字会总会救护大队工作;1937年七七事变爆发时,曾任齐鲁医院代理院长的希荣德(英籍)正在周村复育医院工作,他立即投入救治中国军队伤病员工作之中;中国病理学的奠基者,时任齐鲁医院病理科主任的侯宝璋,在1931年“9.18事变”后,他迅速组织了战地救护医疗队,自告奋勇、不顾危险亲自奔赴喜峰口等战区救治伤病人员。

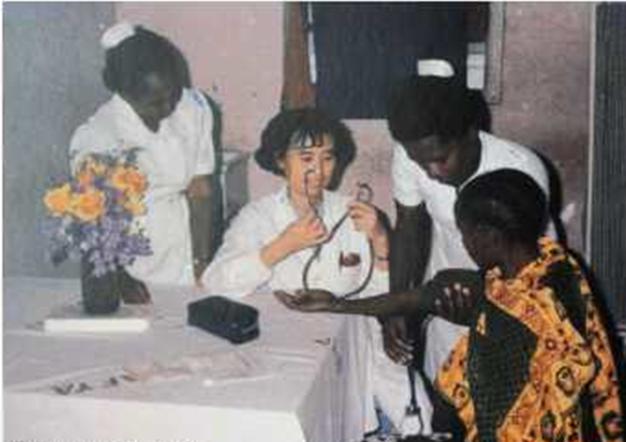

齐鲁医院援外专家在坦桑尼亚看门诊。

抗美援朝 保家卫国——自1951年至1953年,齐鲁医院先后组织五批抗美援朝医疗队,分赴朝鲜前线和国内各地的后方医院救治志愿军伤病员,还专门在院内设150张病床救治伤病员。

汶川地震中齐鲁医院首批奔赴震区的医疗队员

抗震救灾 医疗救援——在1976年唐山大地震中,齐鲁医院医疗队员战斗在第一现场,抗震救灾医疗队飞赴唐山抢救受伤灾民,同时完成接收唐山地震重伤员95名的抢救治疗任务。2008年汶川地震中,先后组建三批医疗救援队奔赴四川抗震救灾一线。医疗救援队队员冒着生与死的严峻考验,先后在都江堰、绵阳、平武、眉山、青川等地留下奋力施救的身影。与此同时,在医院后方的齐鲁医院全院职工也心系灾区,仅一天时间募集捐款近87万元,还有很多职工在献血点排队等候。

抗洪救灾 捐款捐物——1998年,我国长江与嫩江流域相继发生百年不遇的特大洪水,给当地人民生命财产造成了巨大损害。洪灾发生后,齐鲁医院全院职工踊跃投入到抗洪救灾工作中,全院捐款总额达80余万元,捐献衣物5390件。同时,向江西灾区派出医疗队,出色地完成了任务。

2003年齐鲁医院参与抗击非典

非常时期 真心英雄——医院积极参与抗击非典、甲型H1N1流感、“手足口病”患儿救治等公共卫生事件。2003年4月28日,在中央党校抗击非典的医疗组不畏险阻,始终奋战在抗击非典的第一线,取得了巨大的成绩,时任中央党校常务副校长的虞云耀说:“你们在这个非常时期来到北京,来到中央党校,代表着山东人民对首都人民的深情厚谊,你们是友谊的使者,更是真心英雄!”

齐鲁医院神经内科教授深入藏区进行援助医疗。

援外援边 大爱无疆——齐鲁医院在卫生援外、援疆、援藏、卫生强基等方面做了大量工作。每年医院组织大量专家深入贫困老区开展义诊,为当地农民免费送医送药;选派副高级以上职称优秀医生赴疆开展卫生援疆工作等。山东省自1968年以来开始对坦桑尼亚、塞舌尔等非洲国家进行医疗技术支援工作,将自己辛勤的汗水洒在了异国的土地上,浇灌着中非人民之间的友谊。

博施济众、仁心仁术的人文理念

儒家经典《论语·雍也》有名言曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”齐鲁医院诞生成长于齐鲁大地、孔孟之乡,中国儒家文化的“仁爱之心”和东西方共同倡导的“博施济众”的人文观念在具有中西双重文化底蕴的山东大学齐鲁医院身上成为真正能够体现齐鲁医院文化精髓的基本元素。

“博施济众”——这四个大字醒目地镌刻在上世纪30年代中期建成的医院门诊病房楼(现博施楼)的奠基石上,这是齐鲁医院文化传承有序、融于心、践于行的最好证明。在上世纪30年代,医院提出了“疾病之治疗,科学之研究,医护之训练”的办院目标,同时针对医护个体制定了“同情、和善、礼貌”的行为规范。时至今日,又具化为“儒雅、谦和、严谨、自信、悲悯”的个体文化素养。

文化是医院的旗帜和灵魂。长期以来,齐鲁医院将健康教育与健康促进融入内涵与外显文化建设中。医院不但注重对社会群众医学健康知识的宣传普及,更加重视本单位医务人员医学素养的提升,将人文理念培育及教育贯穿在医疗工作的方方面面,努力为广大患者及家属提供全生命周期的卫生与健康服务。

齐鲁医院人130年来不忘初心,悬壶济世,救死扶伤,勇于担承,用精湛过硬的技术,捍卫人民的生命健康,这已经成为齐鲁医院人世代传承的精神底蕴,也是对齐鲁医院百余年来“医道从德,术业求精”院训的最好诠释。

英雄出征待归途 不负春光不负己

东齐鲁,西华西。那天,是两大医院的第二次历史性偶遇。

上一次的相逢是在1937年,山东大学鲁医学院因为抗战搬到了华西坝,与当时华西医院合并成立协和大学。时隔83年,齐鲁、华西学子燃起家国情怀的火种,重逢在湖北武汉天河机场,奔赴新的战场。这一次的“山川重逢”,偶然中藏着必然:

医院派出第一批、第二批医疗队共7人,在黄冈大别山区域医疗中心开展救治工作;

医院派出第三批医疗队共12人,在华中科技大学同济医学院附属同济医院中法新城院区开展救治工作;

医院派出第四批医疗队共131人,整建制接管武汉大学人民医院东院区的两个重症病区,共80张床位……

不到一个月的时间,150余人的“尖兵部队”源源不断奔赴战场。2月6日晚9时,接到国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制医疗救治组紧急通知,齐鲁医院连夜紧急部署,在预备队的基础上,迅速组织队伍,1小时内完成了整建制131人的医疗队组建工作。医疗队由医务处副处长费剑春担任领队,呼吸与危重症专业李玉教授担任队长,包括呼吸、重症、感染、急诊医学、大内科、中医、麻醉、手术室等领域专家,是一支精干的、多学科合作的战斗集体。广大医务人员不畏艰险、逆行而上,表达着对党组织最生动、最铿锵的誓言,体现出“国家队”的责任与担当,展现出了齐鲁人医者仁心、护佑大众健康的决心!

“共产党人时刻听从党召唤!”这是党对共产党员的严格要求,也是每一位共产党员的高度自觉。在这四批150余名援鄂医疗队员中,共产党员多达55人,远超全院职工的党员比例。“我是共产党员,请把首批前往武汉的任务分配给 我!”“报名!不计报酬,不论生死!请党组织考虑!”“我报名!随时待命!”……在召集令发出的一瞬间,这样的报名留言“接龙”不胜枚举。

作为山东省第一批援鄂医疗队重症组副组长、齐鲁医院首批医疗队队长的李昊是一名预备党员,当接到党组织要求赴湖北疫情一线的召唤后,他毅然随队奔赴黄冈,留下“最美逆行者”的背影;

重症医学科共产党员马茜瞒着母亲第一时间站到抗疫第一线,“家人比我们在一线的医护人员更加焦急,这次来黄冈参加救治工作没有告诉我妈妈,害怕老人担心”;

作为一名党龄不长的“年轻”党员,感染性疾病科护士长尹霞暂别榆林扶贫岗位,利用休假时间迅速投入到齐鲁医院的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作中……

他们充分发挥共产党员先锋模范作用,走在前、作表率、勇担当,让党旗在疫情斗争第一线高高飘扬。他们将滚烫的赤子心化作大德人间、大爱无疆、大医苍生,他们无愧为病毒的克星、患者的救星、健康的准星。他们昼夜向病毒发起总攻,为患者点燃生的希望,为弱者撑起爱的晴空。

站在齐鲁大地,遥望南方,心中有个声音坚定有力:“等你们回来,春光明媚,摆酒庆功,一个都不许少!”