河南“许昌人”遗址出土的一座微型鸟雕像,距今13500年,是中国最古老的雕塑,将中国艺术中鸟类的表现提前了8000多年。来自中国、法国、加拿大、以色列和挪威等六国的国际研究小组的上述研究成果,将于6月11日在美国《公共科学图书馆•综合》(PLOS ONE)杂志发表。

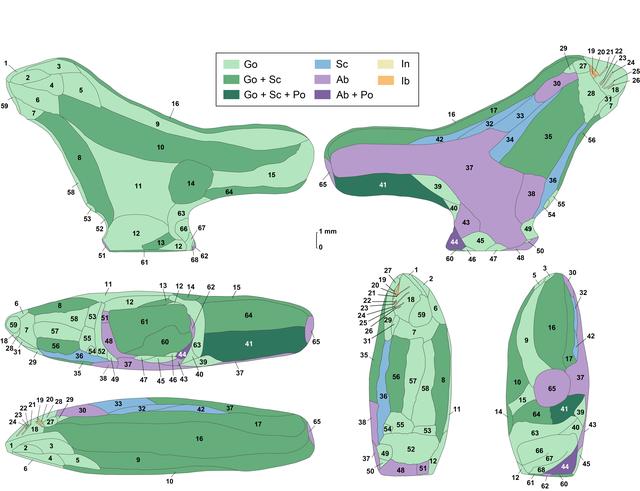

鸟雕像的各个侧面(图片说明)

鸟雕像表面68个雕刻小面

鸟雕像2009年在灵井许昌人遗址出土。近年,日本东京大学和美国贝塔碳十四试验室,对鸟雕像同层出土的烧骨与半成品进行碳十四测年,32个样品的年龄平均值为距今13500年。

鸟雕像用烧焦的骨头碎片雕刻而成,鸟长19.2 mm、宽5.1 mm、高12.5 mm。鸟的一侧呈黑褐色,另一侧呈古铜色,形体粗壮,短头,有圆形的喙及长尾,很可能属于雀形目。艺术家没有雕刻这只鸟的腿,而是削了一个可以让它站立的底座。

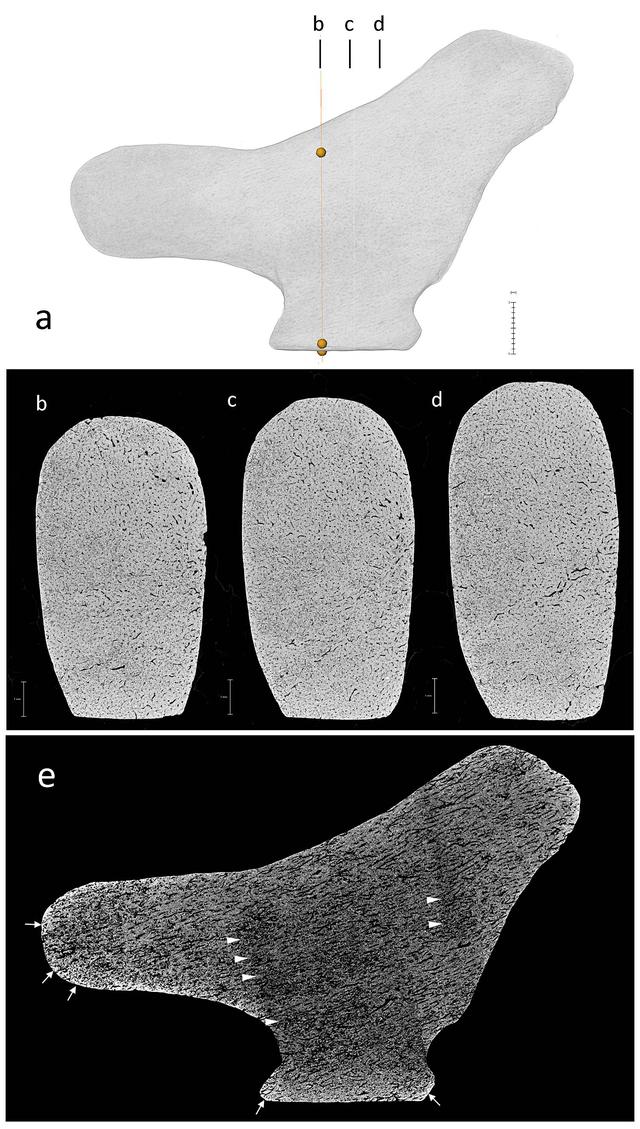

得益于对该物体的特殊保存状态和先进分析技术的应用,包括共聚焦显微镜和微型CT扫描,研究人员能够比以往更好地捕捉制作细节,重建旧石器时代雕塑家的艺术风格。

显微CT剖面

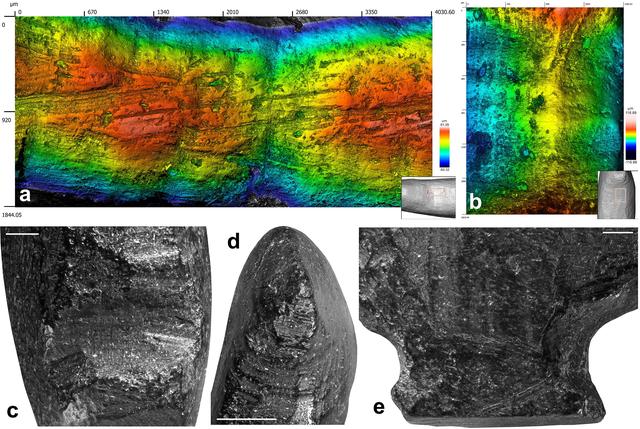

鸟雕像表面细部

研究者通过显微镜和显微断层扫描分析,它是用一块中等大小的哺乳动物肢骨骨干碎片雕刻而成的,推断骨头经过加热处理并精心雕刻,在整个物体表面留下了清晰的凿刻和研磨的痕迹。

艺术家使用了研磨、琢削、刮削、切割四种不同的技术,在物体表面留下了68个微小面。微观分析再现制作时艺术家如何选择正确的工具,并用来实现他们的创作,在较小的物体上达到惊人的平衡和美丽。

论文第一作者、山东大学教授、河南省东亚现代人起源国际联合实验室主任李占扬说:“雕塑主要通过物体表面、头部、尾部和基底来体现的,其制作工艺从发现的半成品上得到印证,有的半成品上遗留有类似刀片刮擦的痕迹,这种刀片可能就是以往称为‘雕刻器’的细石器。在出土鸟雕像的地方发现了用燧石制作的精制的雕刻器”。

“我们怎么会认为它是只鸟而不是别的?”论文共同通讯作者、法国国家科学研究中心弗朗西斯科教授说:“主要基于以下4点:一是它有类似鸟的头、喙、喉、胸部和背部。二是两个侧面都经过了细致修理,接近大多数鸟的解剖特征。三是在眼睛的位置加上了标记。四是对雕刻现有修理的技术分析认为它是有意制作的,并且所采用的技术是为了突出鸟的解剖特征而选择的。翅膀没有雕刻并不构成作为鸟的障碍,因为艺术表现根据定义是对现实世界加法-减法的修改操作,这取决于所选择的媒介和艺术家的专门知识和技能,同时,翅膀的缺失也可能由于制作的骨头碎片厚度不够,以及小尺寸制作作品的难度等诸多原因”。

这个雕像在技术和风格上,与西欧和西伯利亚发现的其他标本不同,一个大的长方形的基座代替可能的短腿使之站立,超大的尾巴可以防止雕像向前倾斜。身体的侧面是平的,翅膀没有表现。

“中国鸟类遗存最早见于新石器时代中期,灵井鸟雕像是世界上最完美的史前雕塑艺术品”。论文另一共同通讯作者、山东大学方辉教授说,“这是东亚唯一一件可以追溯到晚更新世时期的雕塑艺术品。这一发现标志着一种原始的艺术传统被认知。”

艺术表现形式最早兴盛于智人,在42000年前到达欧洲,这一观点正在受到挑战。在印尼婆罗洲东加里曼丹省和苏拉威西岛的遗址,发现了同一时期的洞穴壁画。另外,对64000年前的方解石沉积的测定,西班牙三个洞穴墙壁上覆盖了几何符号和手印,它们是尼安德特人的作品。鉴于这些仍然存在争议的发现,雕塑仍然是欧洲唯一可以肯定地宣称自己是起源中心的艺术形式。

最古老的雕像,发现于德国斯瓦比亚朱拉的古奥里纳西亚遗址,可追溯到4万年前,是人类和动物的造型,包括一些用猛犸象牙雕刻的飞行水鸟。然而,对于世界上大部分地区而言,三维表现形式何时成为人类社会文化整体的一个组成部分,以及这一创新是独立实现的,还是通过起源中心传播的并清楚。

“在东亚,之前并未发现过这类雕塑艺术,之后也不见其继承者,这就是说,灵井鸟雕像的来源和去向仍是一个谜。”李占扬说。

同层出土的鸟雕像半成品、骨料及其他小工艺品

相关链接

灵井许昌人遗址是我国重要的古人类文化遗址,2005至2018年,由河南省文物考古研究院进行考古发掘。第5层出土有2000多件细石器,此外还有早期陶器的碎片和钻孔的鸵鸟蛋壳吊坠艺术品等,时间距今1.35-0.96万年。第11层出土的两颗距今10.5-12.5万年的“许昌人”头骨化石,具有中国境内古老人类、早期现代人及欧洲境内尼安德特人的混合特征,研究成果在science上发表,获2017中国科学十大进展。李占扬教授为第一作者和主要完成人之一。另外该层发现的2件骨片上的刻划平行直线,其中一件用赭石涂染过,研究认为是世界上最早人类有意刻划的作品。