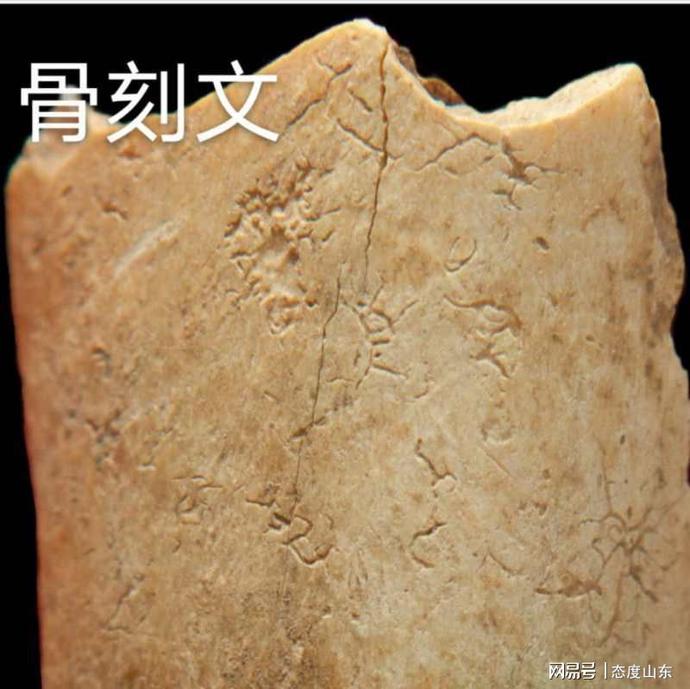

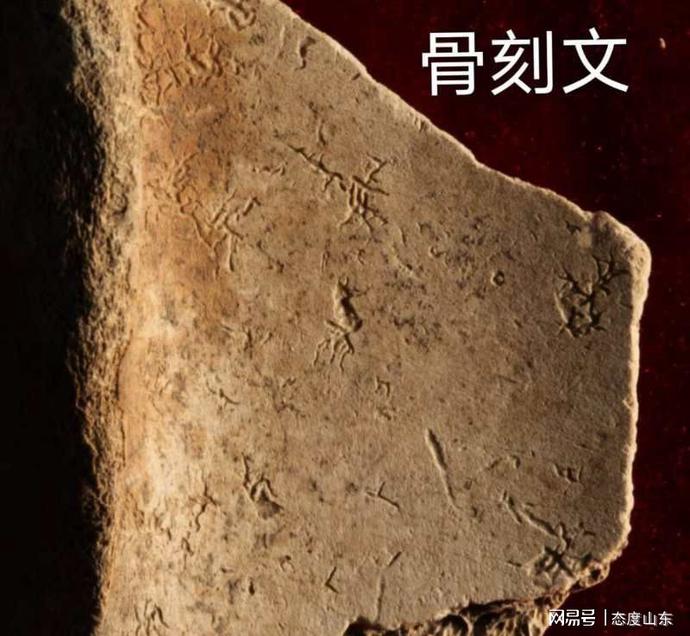

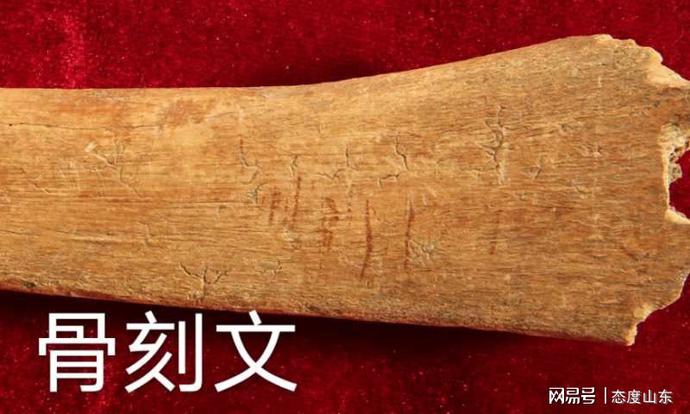

自2005年春天以来,刘凤君先生发现和正在研究的中国早期文字---骨刻文,产生和使用年代距今约在4600--2500年之间。权威专家比较国内中国早期文字史料和实物后认为,刘凤君教授发现的骨刻文是甲骨文的主要源头。它与长江下游地区的良渚文化文字南北相映增辉,将我国文字产生和使用的历史提前了1300多年, 证明中国是世界上最早的文明古国之一,中华文明五千年不容置疑。

一,发现与研究早期文字并初步定名为“骨刻文”

自上世纪30年代开始,考古工作者在发掘许多大遗址时已出土一些刻字骨头,但没有被学界认识为中国早期文字。其主要原因多数人认为是虫蛀或草根腐蚀的自然痕迹,不是人工刻写。

2005年3月,济南市一位文物爱好者拿一块有刻划符号的小骨头请刘凤君先生鉴定。经过仔细观察分析,刘先生当时认定这块骨头是龙山文化时期的遗物,上面刻写的是字,是中国早期的文字。2007年7月以后,刘凤君先生又鉴定了几批文物爱好者收藏的有刻划符号骨头,他也认定这些刻划符号是中国早期的文字。当时刘先生称这些字为“中国早期文字”、或“东夷文字”等。随着对这些文字的不断研究,各种媒体做了大量宣传,在国内外产生了很大影响。

当时刘凤君先生认定这些骨头上刻写的是中国早期文字,主要有6点根据:

1、这些骨头上的刻划不是新刻,也不是自然形成的,是远古时期人工刻写的。

2、这些骨头上刻写的字符很多,应是一种文字记事现象。

3、这些刻写文字符号很多是人物、动物和植物的图象形符号,“书画同源”得到了很好解释。

4、这些刻写文字符号的布局和结构有规律可循,字体造型分类很清楚,类似的字经常重复出现。发现了较多的成行刻字,辞章已经出现。

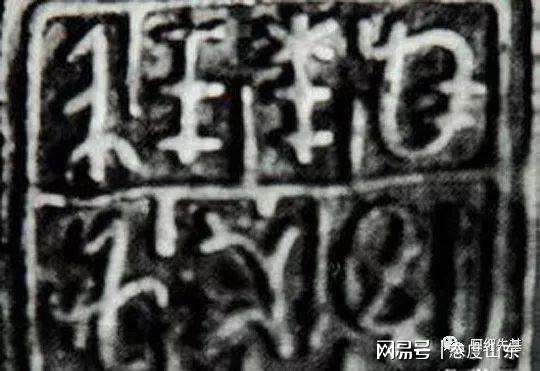

蜀汉建兴丙午年刻立的彝文碑刻

5、这些文字符号有的和甲骨文、彝文显示出密切的源流与传承关系。

6、几十年来,在山东省桓台、河南省郑州和陕西省周原遗址等考古发掘中,都发现过岳石文化和商周时期的这种文字。虽然当时没有引起足够重视,但这些考古科学发掘出土的资料,为确认这些早起文字提供了直接证据。

2007年下半到2009年上半年,刘凤君先生通过进一步调查研究,了解到除山东省和河南省外、陕西省关中地区和内蒙古赤峰地区及江苏省北部地区等许多远古文化遗址都出土这种骨刻文。骨刻文是当时淮河、黄河和辽河流域华夏族与东夷族等远古文化集团创造和使用的一种文字。2009年9月,刘先生将其定名为“骨刻文”,即在骨头上刻写的文字 ,其语法结构也比较科学。

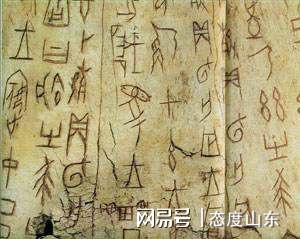

殷墟发现的甲骨文

经过10多年研究,刘凤君先生已出版《昌乐骨刻文》、《寿光骨刻文》、《龙山骨刻文》和《骨刻文》等4部骨刻文专著,分别在《文史哲》、《山东社会科学》、《大众考古》等重要杂志上发表“骨刻文是甲骨文的主要源头”和“中国早期文字骨刻文的释读方法”等10多篇学术论文。《光明日报》和《新华网》等许多权威媒体都发表文章宣传和高度评价:“刘凤君不但发现了骨刻文,而且把骨刻文的一些相关理论研究已阐释清楚,为今后骨刻文研究提供了可遵循的较为系统的理论指导思想”

二,对骨刻文的几次科学测试与分析

刘凤君先生现在已掌握约3万件骨刻文资料。这些骨刻文资料主要来源三个方面:一是考古工作者在田野发掘并已正式发表的相关资料;二是文物爱好者收藏的骨刻文;三是刘先生自己在遗址调查时采集的骨刻文。

刘凤君先生鉴定文物爱好者所藏骨刻文,首先凭借自己多年的考古研究和文物鉴定经验,经过仔细观察和认真分析,确认是中国早期的文字后,再根据收藏者提供的相关信息,对出土骨刻文的遗址进行反复调查,确定这些骨刻文的科学性。

自2008年以来,刘先生对骨刻文主要进行过三次科学测试 :

1、2010年11月,请中国社会科学院考古研究所碳十四实验室测试3件山东省寿光市圣城街遗址出土骨刻文。测试年代分别为距今3700年、3200年和3100年。

2、2011年1月,请云南大学物理科学技术学院对山东省淄博市临淄区出土的一块骨刻文做高镜微观分析,分析图显示人工刻写痕迹十分清楚。

3、2013年1月,山东大学自主创新基金(自然科学)专设“骨刻文的计算机辅助分析技术研究”课题,“采用改进的zernike矩对骨刻文图像进行形状特征描述,然后利用支持向量机方法对骨刻文图像库进行分类处理”,“ 验证了刘凤君教授提出的骨刻文分类标准的正确性”。

三,骨刻文年代的初步科学推断

科学推断骨刻文年代的资料主要有以下三种:

1、科学测试资料。主要有前面已介绍的中国社会科学院考古研究所碳十四实验室对圣城街遗址出土的3件骨刻文进行的年代测试,距今3700至3100年。

2、考古发现资料。自上世纪30年代以来,考古工作者在田野考古发掘时已出土一些骨刻文。见于正式发表的资料主要有以下四处:第一、自1953年以来,考古工作者发掘河南省郑州二里岗商代中期城址时几次出土刻字骨头;第二、1977年春天,陕西省周原遗址出土大批西周初期甲骨文,同时也出土了一些西周初期的刻字骨头;第三、1996年至1997年,山东省淄博市文物局等单位联合发掘的山东省桓台县史家遗址岳石文化祭祀器物坑出土两件刻字骨头;第四、河南偃师二里头夏代中期遗址多次出土刻字骨头。

3、田野调查资料。刘凤君先生在对古文化遗址调查时,曾三次在龙山文化灰坑和地层中采集到骨刻文。还值得注意的是,他在调查山东省境内济南至潍坊一带古文化遗址时发现三种情况:一是发现出土骨刻文的遗址都是大汶口文化至商周时期遗址;二是一般小遗址不见,多发现在几十万平方米以上的大遗址中,这些遗址有的已被考古工作者确认为城址;三是发现骨刻文的遗址并不是全部遗址上都能发现,而是只在其中边长100米或200米的生活遗址范围内才有发现。

根据以上资料,刘凤君先生初步认为骨刻文产生和流行使用的年代距今约在4600--2500年之间。

四,骨刻文的章法布局与字体造型分类

1、刘凤君先生认为骨刻文章法布局主要有单字布局、组合字群布局和成行布局。特别是组合字群布局很有特点,可细分为字符组合和字符与图画符号组合两种形式:第一种,字符组合,是在一定空位上,中间刻一至几个字符,周围再刻写一些字符;第二种,字符与图画符号组合布局,刻写内容分左右两部分,一边刻划物象图符,另一边刻写相对应的字符,这些字符可能各自注释着相对应图符的名字或相关内容。这种字符与图画符号组合布局,也是世界其它早期文字如古埃及象形文字、苏美尔象形文字和楔形文字、以及古印度图章文字的共同特点。

2、骨刻文字体造型大体分为写实物象型、主干分枝型和中心圆型或近似圆型三大类:

第一类、写实物象型。主要是指人物和动物或近似人物和动物的符号型。

第二类、主干分枝型。其造型是由一根粗长主线为基础,然后在粗线的左右两侧分刻出一些短细线,类似于树枝形。它与今天西南地区少数民族特别是彝族所用文字相雷同处较多。

第三类、中心圆型或近似圆型类。其基本造型是中间有一个圆形或近似圆形的中心,周围向外辐射几根弯曲的线,有的线上还刻划细线。

五,骨刻文的刻写特点

目前仍有很多学者认为骨刻文不是人工刻写,是草根腐蚀或虫蛀的痕迹,甚至还有人认为是自然形成的骨花。为了说明骨刻文与虫蛀和草根腐蚀痕迹以及自然皱曲所形成骨花的区别,刘凤君先生在田野调查时注意寻找这方面的实物标本。经过多年田野调查和对数万件骨头的观察分析,以及对个别骨刻文的科学测试,他还请教过一些相关的自然科学专家,逐步搞清楚了骨刻文的刻写特点 :

1、骨刻文字体多是弧线构成,每一笔的刻写起笔用力重,笔划深且粗,笔划在刻写过程中逐渐变轻、变浅、变细。笔划之间相互衔接紧密,粗细均匀,有灵动性,前后排列清楚,自然有序。

2、笔划有一定深度,刻划底部不在一个水平线上,有深有浅。都是两刀对刻完成,多是左(或右)一直刀,右(或左)一斜刀;少数采用左右两直刀完成,然后平刀修底。所以,笔划的两侧都留有运刀刻写过程中不规则的锯齿状崩痕,但这种崩痕不影响刻写笔划的流畅和规范。

3、骨刻文刻写较长笔划或中心圆部位时,多不是一刀刻成,而是连续数刀衔接而成。虽不甚流畅,但早期文字古拙组合美的特点非常突出。

2011年9月,刘凤君先生将淄博市出土的一块骨刻文委托云南大学物理科学技术学院做高镜观察分析,其分析图很清楚,不但具有以上所述骨刻文特点,而且笔划顺序特别自然有序。从起笔算,第一笔、第二笔、第三笔直到最后收笔,每笔都排列清楚 。

骨头上的虫蛀和草根腐蚀痕或骨花是一种自然现象,形状没有规律,线条杂乱且没有刀刻痕。在时间和地域上它有普遍性,在世界各地各个时间的遗址中都能发现;骨刻文有它的特殊性,它是在一定时期和一定地域内的文化现象。

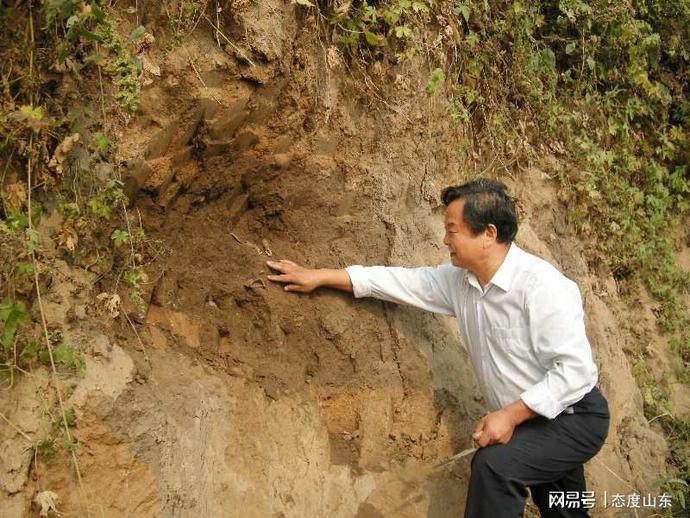

刘凤君教授在野外考察骨刻文发现遗址

六,骨刻文是甲骨文和彝文的主要源头

1、刘凤君先生认为骨刻文是甲骨文的主要源头 ,可从以下五个方面分析:第一、甲骨文始自盘庚时期,大约距今3300年,是骨刻文中期发展出来专供商王室宗教祭祀用的一种成熟的新类型文字;第二、骨刻文和甲骨文都以骨头为刻写载体;第三、骨刻文的凿灼占卜刻辞为甲骨文所继承;第四、骨刻文的成行布局直接影响甲骨文。成行布局始自于骨刻文,成熟于甲骨文,并发展成为中国文字主要的书写布局形式;第五、骨刻文的象形字对甲骨文有直接影响。“龙”、“凤”和 “鹿”等字在骨刻文和甲骨文中的演变过程,可清楚地看出两者传承关系。

2、骨刻文与西南地区彝文的关系也非常密切。前些年有些学者对彝文和甲骨文作过比较,找到了一些字形相同和类同的字,提出彝文与甲骨文同源异流说。骨刻文的大量发现,已初步证明彝文的源头也是骨刻文。刘先生认为两者的密切关系可从以下三个方面分析:第一、骨刻文主要发现在黄河和辽河流域,多属古东夷地区,而彝文也称“夷文”。可以推测,彝文和古东夷人有着密切关系;第二、骨刻文的字体造型多类似绘画,笔划或繁杂或简单,多用曲笔、弧笔和圆笔,少直笔。根据彝文专家的研究,“彝文的笔划少直笔,多曲笔和折笔,笔划类型复杂,保持了早期文字‘随体诘诎’的特点” ;第三、骨刻文和彝文有些字类同,特别是主干分枝型字符,它类似于树枝形,彝文就有树枝起源一说。

七,对骨刻文的初步释读及释读方法研究

2009年以前,刘凤君先生已释读骨刻文龙、凤、鸟、人、豕、犬、鹿和尧、舜等字。提出释读骨刻文的五种方法,即考古类比直读图像解形法、历史考据法、指事组合破译法、与甲骨文金文比较顺读法、与彝文比较释读法。并强调释读骨刻文需要综合多方面知识,在释读方法的运用上,常常是以某一种方法为主,然后配合其它一种或几种方法共同释读一个字或一个词组。另外,还应注意完整释读一块骨头上的字,不应该看到哪个字像什么就单独释读这个字,应该全面考虑和尽可能把一组文字进行总体释读和说明。

八,骨刻文发现与研究的意义

刘凤君先生发现的骨刻文被誉为“本世纪初的重大发现”。其意义主要有以下三点:

1、夏鼐先生说:“一个文明的重要的标志之一,便是有了文字制度。”学术界一般把文字的产生作为衡量文明的最重要标志。大约距今5000—4000年间,世界其它地区先后出现了古埃及文明、苏美尔文明和古印度文明,这三个文明地区都产生了文字。安阳甲骨文的发现与研究,把人们对中国文字的认识提前到了商代晚期,振奋了中华民族的自尊心。但安阳甲骨文已是成熟文字,早期文字在哪里?为什么不见4000年前的文字?骨刻文的发现为这一问题找到了答案,它就是甲骨文的源头。

2、骨刻文使用的范围广及淮河、黄河和辽河流域,产生和使用的时间距今约4600—2500年左右,文献记载中的黄帝、炎帝、蚩尤和他们的继承人尧、舜、禹等都大体活动在距今约4600—4000年左右。骨刻文产生和流行地区可分为东夷、华夏和东北辽河三个早期文明发展区。

良渚文化中晚期已经产生了文字,主要刻写在陶器和玉石器上,距今约4500年左右。骨刻文主要是刻在各种骨头上的文字,骨刻文时期虽然也发现了一些刻写在陶器和石器上的文字,但为数极少,和目前所见骨刻文的数量相比不到千分之一。所以,骨刻文是甲骨文的主要源头,这是骨刻文与良渚文化文字的主要差别。

广大的南方地区,除良渚文化文字外,西南苗彝地区也是一个比较重要的早期文明区。我们根据早期文字产生和发展的实际情况,把中国早期文化发展较快的地区分为东夷、华夏、南方良渚文化(南蛮)、西南苗彝和东北辽河五个早期文明发展区。这五个早期文明发展区文字的发现与研究,把长期以来关于中国高度发展文明的研究和争论引向了深入,也把长期以来关于中国文明起源和产生问题的争论,从文明起源的时间和地点及产生文明的主要内容作了实实在在诠释,把这段传说历史实证为有文字记载的历史。

3、距今约5000年左右,古埃及和两河流域开始产生和使用文字,但他们的文字和印度河流域的早期文字在公元三世纪前就逐渐消失了。所以,中国文字自骨刻文起,后发展出甲骨文、金文、小篆、隶书……楷书等,一脉相承,是研究人类思想文化发展的唯一历史时间最长、发展序列最完善的文字体系。

九,国家领导人和山东省政府及山东大学对骨刻文的关心与支持。

1、2009年,刘凤君先生关于骨刻文的研究,引起国家省市领导和研究机构的重视。2010年2月上旬,国家文物局召集在京的7位专家召开了一次“骨刻文论证会”。遗憾的是这次论证会没有请刘凤君先生到会介绍骨刻文和展示骨刻文实物,与会专家多认为骨刻文是草根腐蚀或虫蛀的,有的认为是自然形成的是骨花,否定了骨刻文。

这次参加论证会的王宇信教授,2008年7月30日,山东大学美术考古研究所(刘凤君先生任所长)曾邀请他参加“昌乐、寿光等地出土骨刻文座谈会”,当时他看过骨刻文实物标本后说:“同意刘凤君教授的意见,这是一批比甲骨文还早的文字。”并亲笔为刘凤君先生的专著《昌乐骨刻文》题写书名(刘凤君著《昌乐骨刻文》,山东画报出版社2008年版)。在这次国家文物局召集的“骨刻文论证会”上,他积极发言,明确表示骨刻文不是文字,是自然形成的痕迹。

2、2013年3月6日,刘凤君先生向山东省政府和省委宣传部提出申请,希望为“中国早期文字骨刻文研究”课题立项支持。5月28日,山东大学向山东省委宣传部出具“山东大学(山大科字〔2013〕21号)”红头文件——“山东大学关于申报山东省文化产业基金课题‘中国早期文字骨刻文研究’的请示”,大力推荐和支持刘先生的申请。同年11月,山东省委宣传部给“中国早期文字骨刻文研究”课题立项支持。

3、山东大学对刘凤君先生发现与研究骨刻文的支持:

(1)、2009年10月,山东大学“985工程”对骨刻文立项重点支持。

(2)、2010年2月,山东大学历史文化学院成功举办“骨刻文座谈会”,王育济院长主持。与会专家都认为刘凤君先生发现和正在研究的骨刻文具有国际意义,还一致认为:“山东大学为骨刻文立项,反映了山东大学对新学术问题研究的探讨,是非常值得肯定和祝贺的一件大事,应该更加持续和深入支持下去 。”

(3)、2011年是山东大学110华诞,“刘凤君与骨刻文”被列为“百年山大第一”之一。

(4)、2013年1月,山东大学自主创新基金(自然科学)专设“骨刻文的计算机辅助分析技术研究”课题。

(5)、2016年5月25日,《山东大学报》月末版整版发表长文《刘凤君:发现骨刻文,改写文字史》,比较全面地介绍了刘先生发现与研究骨刻文的过程及主要研究成果和重大意义。

(6)、2017年8月17日,山东大学美术考古研究所举办“骨刻文与世界早期文字比较研究座谈会”,山东大学将该会列入2017年“山东大学人文社科类高端学术论坛”。这次座谈会专家们形成了3点共识:第一、肯定骨刻文非常重要,是一种早起文字,在学术界产生了很大影响 ;第二、希望继续再用高倍电镜测量和观察骨刻文,也可通过复原工具和雕刻工艺对骨刻文进行更深入研究;第三、今后骨刻文的研究需要国家重视和投入,更希望山东大学把骨刻文作为一个独立的学科进行大力支持。

十,国外学者对骨刻文的认同

1、刘凤君先生曾先后四次应韩国、美国和意大利邀请,在他们国家高校和研究机构演讲骨刻文,当地学者对骨刻文都很赞同。

(1)、2010年7月17日和2011年8月18日,刘先生应韩国国学研究院邀请,在韩国首尔国立博物馆参加东北亚国际文明论坛并演讲骨刻文,两次演讲时间都长达50多分钟。与会专家给予极大关注和高度评价。韩国国学研究院院长蒋永柱教授总结说:“刘凤君教授发现和正在研究的骨刻文意义重大,是东北亚的重大文化事件。”

(2)、2015年12月9日,刘先生应邀前往美国波士顿大学演讲骨刻文。在演讲会上,波士顿大学艺术与科学学院艺术史与建筑系主任弗雷德·克莱纳教授介绍 :“刘凤君先生是一位严谨、富有成就的东方考古学与历史学集大成的学者。” “他发现和研究的骨刻文是古文字研究史上重要的里程碑,是对人类文明史的重大贡献。”

(3)、2017年6月6日,刘先生应邀前往“大学之母”的意大利博洛尼亚大学演讲骨刻文。演讲前,博洛尼亚大学高级研究所所长Dario Braga教授,代表博洛尼亚大学校长向刘凤君先生颁发“荣誉院士”聘书。聘书内容用意大利语和英语书写:“‘大学之母’博洛尼亚大学高级研究所,承认和表彰他在考古学上的杰出贡献,发现并研究中国早期文字——骨刻文。刘凤君,高级研究所荣誉院士”。演讲结束后,博洛尼亚大学资深教授,艺术史与考古学家Donatella Biagi Maino 评价说:“刘凤君教授是一位极富有成就的著名学者,他发现与研究的骨刻文是远东地区古文字研究史上重要的发现。骨刻文是中国的、也是远东地区的一种早期文字,与古埃及、苏美尔和古印度等地早期文字有较强的一致性。骨刻文应该是甲骨文的源头,中国有自己完整的文字发展体系。 ”

2、2015年国际历史科学大会对骨刻文的高度重视。

2013年11月,刘凤君先生向第22届国际历史科学大会第五专题组提交论文《中国早期文字骨刻文发现与研究》,得到第五专题组“史前叙事”召集人贝克博士的高度评价。2013年12月26日,贝克博士给刘先生来信说:“这一古老的文字系统(骨刻文)证明了中国拥有世界上最古老的文明。” 并邀请刘先生参加2015年在济南举办的第22届国际历史科学大会。 2015年8月26日,刘先生在该大会第五专题组会上演讲“中国早期文字骨刻文的发现与研究”,得到国内外与会专家的极大关注和高度评价。十多家媒体对刘先生的演讲进行报道,高度赞扬:“刘凤君发现与研究的骨刻文在历史科学大会上亮了。”

作者 凤巢

新闻和资料来源 山东大学、中国社科院考古研究所、山东省考古研究所、云南大学等