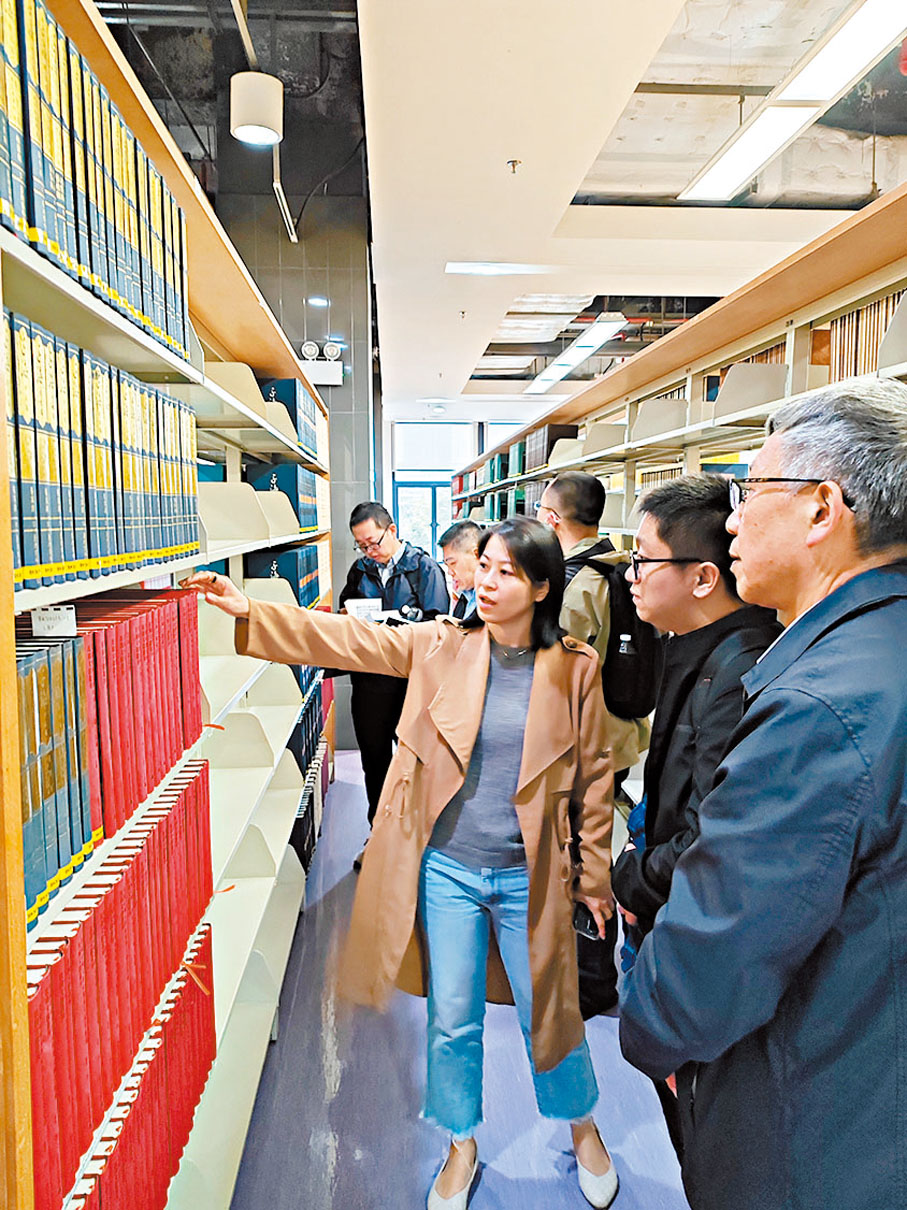

◆合璧工程团队在海外寻找汉籍。受访者供图

◆合璧工程团队在海外寻找汉籍。受访者供图

◆

◆

图片注释:山东大学国际汉学研究中心副主任、合璧工程编目复制团队核心成员刘心明教授。

香港文汇报记者胡卧龙 摄

◆合璧工程团队寻找汉籍。受访者供图

◆合璧工程团队寻找汉籍。受访者供图

位于山东大学中心校区的国际汉学研究中心,陈列着「合璧工程」启动六年来的部分成果,一排排带着墨香的书籍古朴厚重,每一本背后都有一个寻觅的故事。

从2017年11月,寻觅海外珍稀汉籍的「全球汉籍合璧工程」正式启动。2018年,这项工程被文化和旅游部、教育部作为国家重点文化工程列入「中华古籍保护计划」。「全球汉籍合璧工程」,是针对中国大陆以外的国家和地区所藏汉籍而开展的一项国家重点文化工程,主要是将境外所藏中华古文献调研摸清,进而将中国大陆缺藏的品种和版本进行复制、出版、整理和综合性研究,从而完善中华古文献的存藏体系,为国内文化建设和国际文化交流提供文献支持。山东大学是该工程的责任主体单位。

六年多来,合璧工程团队成员在全球图书馆、藏书机构奔走,从36万多条汉籍目录中遴选出稀缺汉籍1,600余种并复制全文图像,其中260种已影印出版——在海外漂泊了数百年甚至更长久的中华文化瑰宝陆续「归家」。

◆香港文汇报记者 殷江宏、胡卧龙 山东报道

今年59岁的刘心明教授,是山东大学国际汉学研究中心副主任,合璧工程编目复制团队核心成员。潜心研究古籍几十年,刘心明每次在境外看到中国大陆缺藏的品种和版本,内心总是五味杂陈。

在合璧工程启动之前,专家团队就已经多次到相关国家调研寻访。

「经常要谈几轮才能谈成」

2014年冬天,刘心明在法国一家图书馆翻阅汉籍时,发现对方专门给汉籍做了合订精装保护。「中国的古书,是要拿在手里一边把玩一边研究的,这种保护其实不便于阅读,但也体现了对方对汉籍的重视。」刘心明欣慰之余又有些哭笑不得。

「我们在外面最常遇到的就是闭门羹,经常是要谈好几轮才能谈成一件事儿,还有的好几年也谈不成。最大的难点是要受制于人。」因所寻古籍均在境外,存在很多不可控因素,寻觅过程困难重重。刘心明坦言,「慢慢地发现这不是一件心急就能完成的事情,很可能需要长期的努力。」

尽管屡屡碰壁,他们仍不愿放弃,想尽一切办法达成所愿。「被拒绝一次不行就两次,两次不行就三次,三次不行也许第四次就行了。」面对拒绝,合璧工程团队曾提出帮忙编目、联合研究、出资出版等各种合作方式,但结果经常不尽人意。有的与政治因素有关,有的是因为人事变迁,有的则是顾虑重重。为了扩大宣传,团队写了英文、俄文、日文、韩文等多种关于合璧工程的文字介绍。

「其实我们是想向全世界做出一种姿态,中国人会造航空母舰和飞机大炮,但也会拿出很多钱来复兴古代文化。我们中华民族爱好和平,是来和你友好相处的。」刘心明说。

「让对方认可你的学术眼光」

中国散落在境外的汉籍以亚洲居多,其中又以日本、韩国和越南为最。刘心明曾多次跟随团队前往日本寻访。「那边天气潮湿,书虫很多,汉籍上有很多虫子眼,每次看到都会很心疼。」

2018年夏天,刘心明和合璧工程首席专家、山东大学讲席教授郑杰文一起到日本一家大学图书馆拜访,提出帮助对方做汉籍编目工作。对方很骄傲地说:「我们的编目做得很好,不需要你们。」刘心明就提出看一下他们的编目,对方拿出了三本。

于是,郑教授继续和对方沟通,刘心明从口袋里拿出一把小纸条,看几页就放一个,很快小纸条就用完了。这时郑教授把「舞台」交给了刘心明。

「你们这个编目做得很好,但是有些小问题,我夹条子的都是。」刘心明一一指给对方,「你看,这个字错了……」一番友好的交流之后,中方自然而然地提出了合作意向。

「最好的办法,就是让对方认可你的学术眼光。」刘心明讲述这几年的寻访经验,「很多大学、藏书机构是私立的,有时候学者之间的沟通比官方对接更为顺畅。」

刘心明还记得他第一次去大英图书馆时,馆方很热情地拿出一部汉籍,像献宝一样:「我们这里有很多好东西,你看这是本元代的书!」

刘心明翻阅了一下:「这不是元代的,是清代的。」 对方有点不高兴:「这么一翻就说是清代的,你凭什么?」刘心明立刻指出,书上有清代皇帝的避讳字——雍正皇帝胤禛的「胤」字、乾隆皇帝弘历的「弘」字都缺末笔,元代人不可能避讳这些字的。他笃定地说:「清代具体什么时候刊刻的我不知道,但肯定不是元代的。」慢慢地,争论变成了中外学术交流,又很快变成了合作谈判……像这样的事情,合璧工程团队的成员在海外时有发生。

300多团队千余位专家参与其中

合璧工程启动以来,共有300多个学术团队千余位专家学者参与其中,亦得到了中国友好城市、海外留学生和华人的帮助。

2023年,合璧工程出版了138种汉籍珍本、10种汉籍点校整理成果、2种汉籍与汉学研究著作。