12月9日,《追光——臧克家纪念馆》开幕仪式在山东大学博物馆(青岛)举行。近日,记者采访臧克家女儿郑苏伊,听她分享展览背后的故事,以及生活中臧克家先生的点点滴滴。

郑苏伊在开幕式上

捐赠的书画里,有很多跟山东大学有关

记者:为什么会捐赠臧克家先生的物品给山东大学呢?

郑苏伊:最早一次捐给山东大学,是2002年。当时,老四合院要拆迁搬家,我父亲特别喜欢书,藏书比较多,书的去处就成了问题,因为新家不如原来的小院宽敞。

我父亲当时病得厉害,给我写了封信,希望把这些书捐给母校山东大学。他信上说:“捐书给国家,给人民,使人看书、读书,长长知识,这是件大事。”他当时已经97岁了,手抖得厉害,字都不成形,但对母校特别深情。我就给山东大学挑了3000多册书,里边有我父亲的著作、《二十四史》《闻一多全集》等,还有一些签名本。

我父亲是2004年去世的。父亲生前跟我们说过,他一生收集了很多珍贵的字画,这些字画绝不允许子女分掉,必须得整体捐赠给一个单位,但是他具体没有说捐赠给谁。2009年我母亲也去世了。到了2013年,我们觉得这个事拖得比较久了,兄妹四人坐在一起商量,一致同意再捐给山东大学。一个原因是,我们一家四代都在山东大学求学。另一个原因是,要捐赠的这些书画里,有很多跟山东大学有关,比如一些作者是在山东大学做过老师的。所以我们觉得捐给山东大学比较有意义。

里面有闻一多、郭沫若、茅盾、老舍、王统照、叶圣陶、冰心、曹靖华、冯至、沈从文、端木蕻良、唐弢、何其芳等师友的书法,还有刘海粟、吴作人的字和画。这些都特别珍贵,我父亲生前就拿它们当宝贝一样。他老跟我们说,这些就是半部中国现代文学史,这些朋友是他精神上的半壁江山。

2019年,我们又捐赠了一批图书。

2023年8月,山东大学要为我父亲建纪念馆,我们第四次捐赠。包括《茅盾全集》、四大名著、许多师友的珍贵签名本赠书以及我父亲珍藏的关于毛主席、周总理和几位老帅的书籍。

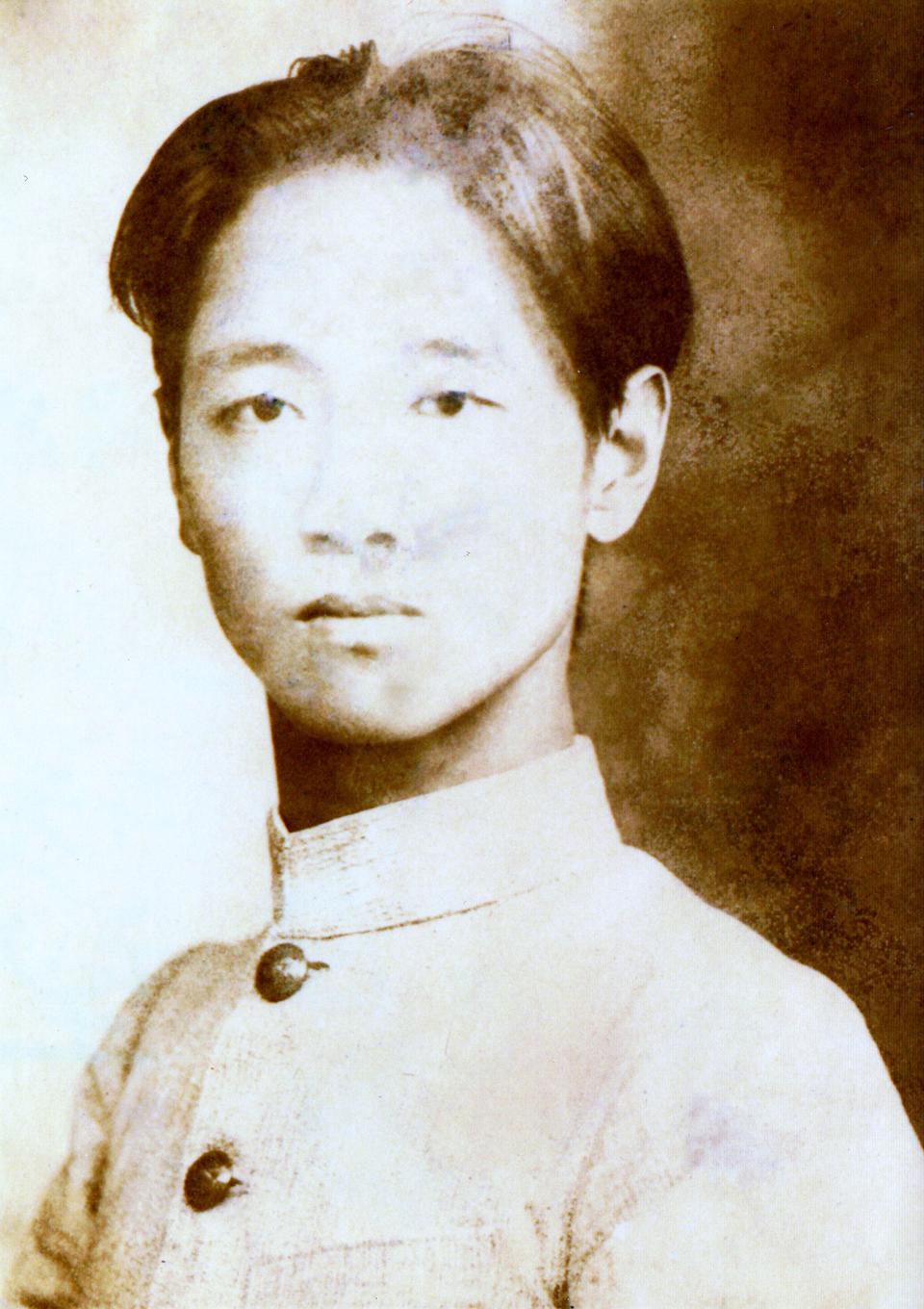

臧克家在国立青岛大学(今山东大学)学籍卡上的照片,摄于1930年

纪念馆有个读书角便于学生读书

比较特别的,是一张红木书桌,那是我父亲在新中国成立以后回到北京用的第一张书桌。这张书桌比较高,他用着不是特别顺手,就又换了一张。这张书桌据专家鉴定是明代的,之前就留在我家里,这次我们也捐给了山东大学,因为纪念馆要还原真实的历史场景。

最终,纪念馆场景复原得特别好。我姐姐说看了之后,都要掉眼泪了,很逼真。我们觉得捐赠这些东西物有所值,能让大家了解一下我父亲当时在家里创作的真实情况。

当时筹建纪念馆的时候,我就跟学校方面说,希望能有个读书角,把我父亲的这些书展出,让来参观的人能翻翻看看。因为我父亲第一次捐赠图书的时候,就一再嘱咐说,这些书捐给母校,就是要让学子从中受益。说这些书不是收藏用的,要物尽其用,这一点特别重要。后来我们每次捐赠的时候也都说,不要觉得这些书是臧克家的藏书,就锁起来了。我们希望让学生、让读者能读到。纪念馆这点也做得很好。

记者:筹备这个展览时间比较短的吧?

郑苏伊:非常短。山东大学跟我们联系的时候,大概是2023年8月。不到4个月就把这个纪念馆办这么好,真是争分夺秒,我挺感动。馆长有时候晚上快11点了还给我发微信商讨,非常不容易。能办到现在这个程度,我觉得很好,很满意。

臧克家纪念馆读书角

特别珍视闻一多先生的一幅字

记者:捐赠的藏品里边有没有一些特别的故事?

就拿字画来说,里面有闻一多先生给我父亲写的书法。那是1944年10月写的,上面写有“克家四十初度”,是为祝贺我父亲虚岁40岁生日写的。一年多以后,闻一多先生就遇刺去世了。闻一多先生是我父亲的恩师,两人感情非常深,所以我父亲特别珍视这幅字。我看他在文章里回忆,有一次坐船,这幅字稍微弄了点水渍,他特别心疼。其余大部分字画,是我父亲20世纪70年代初从干校回来后,专门请人写的,比如茅公(茅盾)、叶老(叶圣陶)、冰心先生的。

这些东西,他觉得是最宝贵的,嘱咐我们一定得保存好。2002年搬家,担心怕损坏,没敢用搬家公司,是我们自己打包,蹬着三轮车给拉回新家的。

记者:臧克家先生平常喜欢读什么样的书,藏书主要是侧重于哪一类?

郑苏伊:他特别喜欢读的书,肯定是文学类。我父亲最喜欢读中国古典文学,他床边摞得特别高,全都是书。那时候我还跟他开玩笑说:“这要是地震了,书一倒能把您给砸坏了。”他每天读的书几乎都是古典文学,诗歌、散文、文论都有。他的藏书古典文学的占多数,现代文学类也比较多,当然大部分是朋友的赠书。

最欣赏苏东坡的豁达和不畏权势

记者:臧克家先生喜欢哪些古代名家?

郑苏伊:他的中国古典文学基础很好,而且他的文学创作深受中国古典诗词的影响。他特别喜欢苏东坡,因为苏东坡在密州当过几年知州,密州就是现在的诸城,也是我父亲的老家。苏东坡很多有名的词都是在密州写的。我父亲特别欣赏苏东坡的豁达、不畏权势,到哪儿做官都一心为老百姓办实事。苏东坡在密州也为当地老百姓做了很多事。对于山东的一些词人、诗人,他也比较喜欢,比如李清照、辛弃疾。

记者:臧克家先生平常会给家人们讲自己的经历吗?

郑苏伊:这个真是很少,非常少。他平时特别忙,跟我们的交流大部分都是在饭桌上。我给他做了20年的助手,但在这之前,他的事我们都不太了解。我为他做助手以后,编了一些书,从他自己的叙述、回忆录里,我才了解了父亲的生平。

记者:您之前不知道?

郑苏伊:对,他很少给子女讲自己的过去。关键是没有时间。

每天5点多钟就必须得起床,然后出去散步

记者:臧克家先生在生活中是什么样的人?

郑苏伊:他一天的生活就是看报纸,关心国家大事,勤奋写作,每天大部分时间都是在写作,然后就是交友,会客的时间非常多。我父亲对人特别热情,不管认识的不认识的,都热情接待。没有任何名人的架子。真正接触他就知道,是一个特别和蔼的老人。

有一点我觉得特别钦佩,他当过兵,自制力特别强,生活有规律。他十几岁开始身体就不好,但是为什么能活到99岁?因为他的意志力极强,他能做到的事我绝对做不到。他每天5点多钟就必须得起床,然后出去散步,不管是刮风、下雨、下雪,除非住院或者是病了,从来不间断,一天要出去散步4次。

90多岁的时候,他有次摔了一跤,十二胸椎压缩性骨折。大夫跟他说得在家躺三个月,必须卧床。结果他躺了十几天就躺不住了,让我跟哥哥每天扶着他在地上走。当时他疼得直冒汗,但还是咬着牙坚持。三个月复查的时候,老人家是自己拄着手杖走到医生那去的,把医生都惊住了。

友情的砝码重于亲情

记者:这么严于律己的人,对子女的教育严格吗?

郑苏伊:这个还真不是。父亲对我们主要是言传身教,学习上他抓得不是特别严,必须得第一名,没有。比如说到学年底了,学期结束了,把成绩单给他看看,他会简单点评,但是平时不督促我们学习。

他对我们要求严格在哪儿?是给我们定规矩,绝对不许打着他的旗号在外面张扬。这是我们家的一个默契,所有的孩子都特别低调,在外面如果别人不介绍不提,从来不自己说是臧克家的孩子。他给我们定的规矩就是踏踏实实工作,老老实实做人,这是默认的家规。

记者:臧克家先生会格外重视孩子的语文教育、文学创作吗?

郑苏伊:熏陶是会有的。我父亲没有用言语来表达,说你这作文应该怎么写。他的引导就是给我们买书,让我们读书。也不逼着读,只要有兴趣的,他都给你买,都给你看。所以我们家的书特别多,耳濡目染、潜移默化。

记者:请您谈一下做臧克家先生助手的一些经历。

郑苏伊:做父亲助手是从1984年开始的,当时作协要给一批老作家配助手,父亲觉得自己的子女会方便一点,然后我就开始做了。我之前对父亲不了解,就知道他是写诗的,比较著名,他的诗收到课本里。从我为他做助手以后,整理了许多著作,特别是《臧克家全集》,给他写了一本《世纪老人的话·臧克家卷》,才发现我父亲这一生虽是历经坎坷,但始终热爱祖国和人民,抨击黑暗、追求光明。

我给他整理稿件,最能打动我的,就是那些满怀深情怀念老朋友的诗文。我给他的一个散文集写过序言,我说:“在父亲的心目中,亲情和友情的天平上,友情的砝码是重于亲情的。”我爸爸看了以后说了四个字:“甚得我心。”

1949年旧货摊上买件衣服一直穿他去世

记者:他每天会固定时间去进行文学创作吗?

郑苏伊:没有会客安排的时候,他早晨出去散步,锻炼完回来吃饭,然后就把自己关在屋子里开始写作,非常勤奋。他其实挺苦的。他不光写自己的作品,还得给别人写序言、写评论,给别人写条幅,给报刊杂志写约稿。他对人比较热情,不太忍心去拒绝人家。有些稿子他是真不愿意写,但是没办法。

记者:这也反映出臧克家先生的热情。

郑苏伊:对。他有一次在青岛,是为了给人写条幅,写着写着,一下腰就动不了了,躺了好多天。别人让他干什么,他就干什么,基本不拒绝别人。人家说要给他一些酬金,他也不要。他老说,我这是为人民服务,何乐不为?他说别人愿意要我的东西,我觉得很高兴。

我父亲去世的时候,老街坊们自发来送他。他跟我们胡同里的老街坊特别好,谁家婚丧嫁娶他都知道,经常没事就溜达人家里去跟人聊天。他不喜欢西装革履,吃饭也不讲究,喜欢吃大葱、大蒜、花生米、火烧。

记者:很山东的吃法。

郑苏伊:对,很山东。穿衣服就是对襟大棉袄、布底鞋,皮鞋几乎不穿,全都是布鞋。一件衣服穿好几十年。

记者:怎么穿着舒服怎么来。

郑苏伊:对。我父亲有一件大衣,1949年旧货摊上买的,一直穿到他去世,现在就在诸城名人馆里展出。领子、袖子全都磨破了,后来给他买了好几件,可他就喜欢穿这件。根本不在乎吃穿,什么要求没有,更加追求精神上的满足。

(大众新闻客户端 张九龙)

责任编辑:韩雨婷