八月的太阳直射进院子,午饭后残疾孩子们进入了午休,志愿者老师要将二十多个人的餐具洗刷干净,保证每顿饭都让孩子们吃的干净健康。村里经常停水,老师只能用瓢从捅里取少量的水解决这些碗筷。旁边还堆积着很多过几天要用的教科书等着收拾,他们好像从未能真真正正的停下手里的活。中国青年网通讯员

中国青年网唐山9月26日电(通讯员 孙雨桐)高淑珍是河北滦南县司各庄镇洼里村一个普通农村妇女,因自己的儿子身患残疾,她便从1999年起无偿收养数十名滦南周边县(市)的残疾孩子,克服了无数困难,在物质和精神等多方面给予残疾孩子们如母亲般的照料和关爱,建设起的一所特教学校——“爱心小院”。高淑珍大爱无疆的宽广胸怀和坚持不懈的韧劲打动了大家,获得了2012年感动中国十大人物的称号。

“爱心小院”每年都有很多志愿者前去帮助高淑珍老师减轻日常照顾残疾儿童的负担,给残疾儿童带去新颖的暑期趣味课程。为了进一步了解“爱心小院”的残疾儿童及志愿者们的生活以及让更多的人了解目前残疾儿童生活学习的状态,8.20日,山东大学“爱暖滦南”支教调研队一行12人来到“爱心小院”与这里的孩子老师朝夕相处,用镜头记录下他们最为淳朴的日常生活。

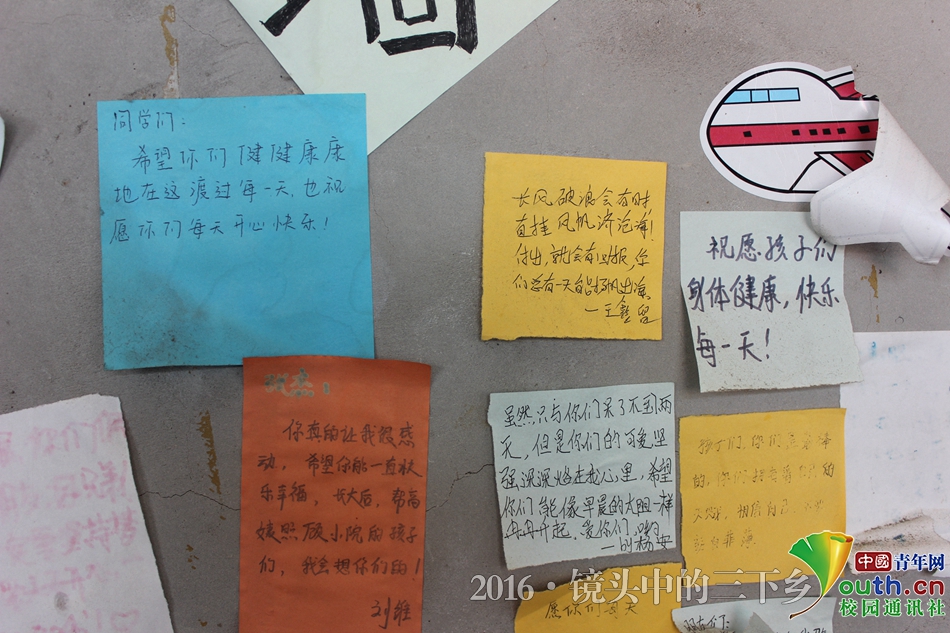

这面留言墙已经不知道记录下多少拨志愿者对“爱心小院”的期许,健康开心幸福是我们所有志愿者对孩子们最由衷的祝愿。有的便利贴已经开始脱落,但是心意早已经深深烙印在这面墙上。孩子,希望你们一直健康下去!中国青年网通讯员 孙雨桐 摄

又到了吃饭的时候,今天与以往不同,自己动手,丰衣足食,让老师和孩子们享受一次“饭来张口”的好生活。新鲜的蔬菜补充日常的维生素,略微不熟练的刀工,没关系我们的味道很好!中国青年网通讯员 龚艳芹 摄

夏末,玉米在院子里已经晒的颗粒分明,只等着剥落下来。不知道要是高淑珍妈妈要是自己一个人剥得到什么时候,那双粗糙的双手又会生出多少茧子,刚好我们人手充足,大家围坐在一起,说说笑笑。这几天已经被残疾孩子们的乐观完全打动,发现生活中处处都充满着乐趣,可能我们收获的会比我们付出的更多。中国青年网通讯员 龚艳芹 摄

心理课,是队长为孩子们精心设计的一堂课。每堂课孩子们灿烂的笑容,是给我们这些初出茅庐的小老师最大的鼓励。坐在课桌前对于我们这些正常人是再轻松不过的事情了,可是每次看见孩子们一瘸一拐的走进教室,坐在凳子上时汗从头顶留下来时,我们就会想要呈现最好的自己。龚艳芹 摄

课间休息,没有正常学校中孩子们一窝蜂冲出教室的吵闹。他们的友谊就在每天生活中的互相搀扶和课间分享彼此的乐事之中日益增进起来。彼此不离,惺惺相惜。 中国青年网通讯员 孙雨桐 摄

一节美术课打开了孩子们脑海中的新世界的大门。这个孩子名叫孙松,他选择了自己最喜欢的橘色和蓝色,画了自己,画了想要驾驶的火箭,画了喜欢的水果以及喜爱的条纹小熊。残疾孩子的梦想就像夜空中的星星,可能身处黑暗,却依旧那么高远,那么闪亮。中国青年网通讯员 孙雨桐 摄

本应轻松握住蜡笔的手不知道因为什么原因而变得畸形,喜爱的食物也不能那么随心所欲地呈现在纸上。不过有这么多的颜色,他们画就是彩色的。有一颗想要成功的心,孩子们的任何努力都不是白费。中国青年网通讯员 孙雨桐 摄

残疾的孩子并不是没有自己生活的能力,他们会比同龄的正常孩子更加懂事,他们经常会帮高淑珍老师打理家务。害怕再次停水,志愿者和残疾孩子一起将桶洗刷干净。生活就是从每天的一件件小事开始经营,让他们学会照顾自己,生活下去,就是最好的教育。中国青年网通讯员 孙雨桐 摄

高淑珍老师手上拿的是残疾孩子们自己制作的布鞋,鞋底是丝瓜做的轻薄透气,每针每线都精巧细致。很多孩子快要成人了,高妈妈又开始为他们以后的工作生活操心了,有一门手艺能养活自己这是目前想到最好的方法。最近,高妈妈都在忙着联系一些工厂想要让他们收购这些布鞋。不起眼的布鞋,每一个部分都见证着残疾儿童成长的点滴艰辛。中国青年网通讯员 孙雨桐 摄

http://edu.youth.cn/photo/sjjl/201609/t20160928_8702548.htm