杜泽逊,1963年生,现任山东大学儒学高等研究院副院长、教授、博士生导师。系全国文化名家暨“四个一批”人才、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、教育部新世纪优秀人才、长江学者特聘教授,全国古籍整理出版规划领导小组成员,享受国务院政府特殊津贴。出版《四库存目标注》《文献学概要》等著作,主编《清人著述总目》《清史·艺文志》等,主持《十三经注疏汇校》等重大科研项目,发表学术论文200余篇。

他与我们探讨了一个“数学”问题:《十三经注疏》中,以《尚书注疏》为例,15个人一起工作,每天保证4小时,整整用去了两年的时间方才完成。如果一个人做,那就是整整30年的时间。而《尚书注疏》仅占整个《十三经注疏》的6%。

山东大学中心校区环境学院的三层小楼并不起眼,一如位于其中的“校经处”,有人说,要找杜泽逊教授很容易,因为他“不在校经处,就在去校经处的路上”。

2017年元月,难得雾霾消散阳光灿烂的午后,为不影响“校经处”的正常工作,我们对杜泽逊教授的采访转移至知新楼其满是书香的办公室。在这里,他与我们探讨了一个“数学”问题:《十三经注疏》中,以《尚书注疏》为例,15个人一起工作,每天保证4小时,整整用去了两年的时间方才完成。如果一个人做,那就是整整30年的时间。而《尚书注疏》仅占整个《十三经注疏》的6%。

杜泽逊感慨,《十三经注疏》或许在他退休之前很难完成。但是,这样的工作“一代人完不成就两代人做,儒家经典的文字分歧必须整理出来”。

从1987年始,参与导师王绍曾先生主编的《清史稿艺文志拾遗》编纂工作,到参与季羡林先生主导的《四库全书存目丛书》,再到主持国家新修清史项目《清人著述总目》和《清史·艺文志》、参与主持山东省重大文化工程《山东文献集成》的编纂,直至今天主持山东大学儒学高等研究院重大项目《十三经注疏汇校》,时间刚好过去三十年。三十而立,而三十年时间里杜泽逊所取得的卓越成绩,也早已使其在中国古文献研究领域备受瞩目。

校经处忙而有序,杜泽逊不时起身解答同学们的疑问

(曹清雅/ 摄影)

潜心修书 为先贤留善本

“十三经”,为中国儒家文化的精髓所在,自先秦至南宋,逐步增加而得。在漫长的文化传承过程中,《十三经注疏》留存了不同的版本,而不同时期的不同文本,出入较多。杜泽逊介绍,文字统一对经典作品来说是全世界的难题。“儒家文化作为中华文化的主导,《十三经注疏》则是儒家文化的主导。为了后世的研究方便,为了让世界了解中国儒家文化,对《十三经注疏》的文本统一工作势在必行。”

2012年,《十三经注疏汇校》项目正式启动,杜泽逊希望在可能的条件下,对传世的唐宋元明清时期的善本进行较为完整的调查搜集、鉴别,并进行全面校勘,在广泛吸收前人成果的基础上,最终形成一部利用版本最全面、文字异同信息最齐备、吸收前人成果最系统的集大成之作。于是,我们前文提到的“数学”问题就此产生。

在“校经处”,每天都有学生与杜泽逊一起,埋头伏案,整理校勘文献资料,时而就某一问题进行斟酌探讨。这一工作安静、单调甚至可谓枯燥,但是,从早上八点到晚上十点半,日升日落,灯光亮起,人来人往,寒暑交替,不曾间断。

对于杜泽逊而言,此前参与、主持的多项国家与省级重点项目,已经为他进行《十三经注疏汇校》工作的推进积累了足够多的经验。

跟随季羡林先生编纂《四库全书存目丛书》,进而撰写的《四库存目标注》为近年来四库学界公认的扛鼎之作。这部长达350余万字的巨著,历经近14年的调查研究。此书对6824种四库存目书的版本情况进行了详细标注。作为总编室主任的杜泽逊,翻看了《存目丛书》这一巨编的每一页,并逐一做了考证记录。2005年,全书编纂完成时,丛书工委会主任、北京大学教授刘俊文先生指定杜泽逊代表丛书编纂工委会、编委会做总结发言。刘俊文甚至在一次会议上公开表示:“杜泽逊是唯一的‘四库存目’专家,没有他我们不知要犯多少错误。”

1987年起,杜泽逊参与导师王绍曾先生主编的《清史稿艺文志拾遗》的编纂工作,2003年,该书获全国高校人文社科优秀成果奖一等奖。机缘巧合,2003年也正是国家批准纂修《清史》正式启动的时间。修《清史》不能没有艺文志,而山东大学正好有《清史稿艺文志拾遗》做基础,于是水到渠成,《清史》主体项目之一的《清人著述总目》就无可置疑地由山东大学来承担,而杜泽逊成为项目的带头人。

在进行《清史·艺文志》的编纂时,杜泽逊进行了具有独创性的尝试。《艺文志》由于空间有限,记录清人著述只能容2万种,而清人著述实际上有20多万种。《艺文志》是精选,《清人著述总目》是全目。何为精选?这是一个没有统一标准与答案的问题。杜泽逊集合多重史料,以《印人传》《广印人传》《碑传集》《三十三种清代传记综合引得》《中医大辞典》等三十多种文献资料为基础,甚至参考张之洞《书目问答》之记载,先期确定2万多人,58000多种书目。随后再次进行“瘦身”,删减失传之书,留全集删选本,留定稿去残稿。初稿完成后,杜泽逊将“经部”拿与经学研究专家刘晓东先生审阅,最终先生只修改20余处,增加20余种,删减20余种。如此小范围的改动,使杜泽逊放了心,自己摸索的遴选标准,“十之八九已经可靠”。而一人承担清史的两个主体项目,全国范围内也只有杜泽逊教授一个人。

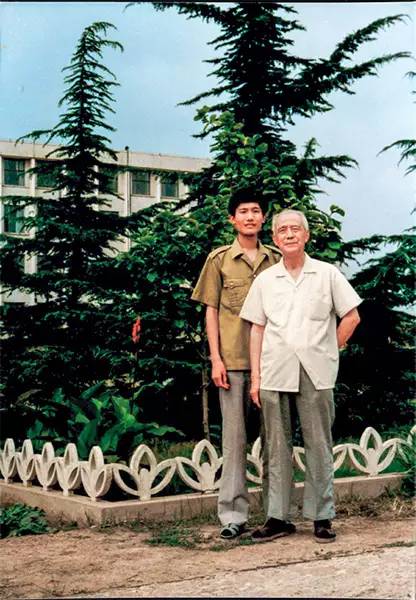

1987年杜泽逊研究生毕业时与王绍曾先生合影

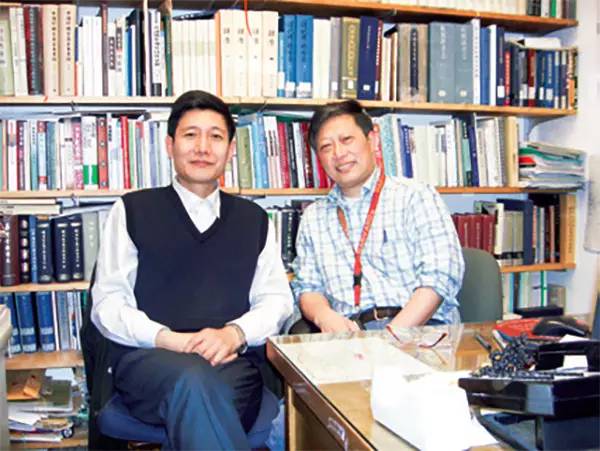

哈佛访学

与沈津先生在哈佛

颇有“状态” 承师道善己身

杜泽逊是山东大学走出的学子,最终也在这里成长为全国古文献研究的领军人物之一。

1981年,杜泽逊考入山东大学中文系,1987年于山大古籍所研究生班毕业,师从我国文献学泰斗王绍曾先生。这位50岁拜入高亨先生门下,70岁才真正走上学术研究巅峰的良师对杜泽逊影响深刻。山东大学终身教授曾繁仁先生曾对杜泽逊说:王绍曾先生给了你一种“状态”,而现在的你很“在状态”。这是一种怎样的状态?杜泽逊一直在思考。“王先生在90多岁时依然孜孜不倦进行文献研究。”杜泽逊回忆,“他一直在做他认为该做的事情,‘在状态’大概就是指的这样一种东西。”

对于自己和参与《十三经注疏汇校》的学生,杜泽逊要求每天保证四个小时的科研时间,但是对杜泽逊本人而言,每天保证四个小时也非易事。自项目开启,除去公务、教学和必要的学术交流,杜泽逊推掉了大多的学术会议。“参加会议就要提供论文,好的论文必然需要大量的时间和精力。拿不出好的论文,索性不报名参与。”杜泽逊希望自己专心于此,这应该也是曾繁仁教授所说的“在状态”。

跟随季羡林先生,与国内诸多学术名家合作,共同进行《四库存目标注》的编纂工作,也让杜泽逊获益良多。“季先生在病床上依然在做研究,在写作,从未停止。”杜泽逊说,“《世界通史》的主编周绍良先生,晚年受帕金森综合征困扰,但依然通过口述的形式,由人代为记录,出版专著。”在杜泽逊看来,他们对学术研究的态度都更为“纯粹”,他们为学术甘于奉献的精神,他们对待学术自然而生的使命感,让杜泽逊感动。

文献研究不仅是一项长期工程,更涉及大量的人力物力,期间所遇到的困难只有参与者才能知道。2009年,季羡林先生去世,杜泽逊在回忆季先生的文章中记录了季先生面对困难时的态度:“我们这个《存目丛书》经过了阳关大道,也经过了独木小桥。在开始的时候就碰到很大的困难……黑云压城城欲摧,有那么一种气势。我们对这个黑云压城城欲摧的情况,我们抵挡住了,我们照样开展我们的工作,照样开展我们的编纂。结果呢,是山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”

杜泽逊也清楚地记得刘俊文先生的话:“你知道什么叫被困难吓到吗?就是你远远看到它,就止步不前。其实等你走近了,你会发现,困难远没有你想象得大。”

从《清史·艺文志》到《十三经注疏汇校》,杜泽逊总要面对各种各样的困难,学术本身的,学术之外的,但他从未动摇。

与范曾先生在一起

与刘晓东、崔富章先生在浙大古籍所

与王国良先生在中山大学 与韦力先生在一起

国学开堂 为时代育人才

2012年,山东大学尼山学堂正式创立,旨在培养古典学术人才,山东大学儒学高等研究院负责教学及学生管理工作,作为儒学高等研究院副院长的杜泽逊理所当然承担起了这项任务。在接受我们采访之前,杜泽逊刚刚与多名学生探讨完学术论文的选题工作。

在外界看来,尼山学堂的设立与整个社会的国学热有一定的联系,杜泽逊并不否认。他记得上世纪九十年代,听季羡林先生作关于国学的报告时第一次听到“国学热”的概念,季先生表示:国学热是自然而然产生的,而不是人为提出的。

今天,杜泽逊对国学热有了更清晰的认知,“国学热是文化开放的必然结果。外学的大规模急速涌入,必然导致国学的反弹。涌入带来的冲击越强,反弹自然越剧烈。但最终的结果必然是大浪之后的融合和归于平静。”

尼山学堂面向山东大学所有大一本科生招生,“学生进入学堂,只考古文。学生们要想进入学堂,不仅要看《西游记》《红楼梦》,更要看《诗经》《尚书》《周礼》《礼记》。”杜泽逊表示,“我们要培养一些能读懂古书,有分辨能力的人。这些人应该是当代人,有世界的头脑,而不是死守古代经文。我们不培养孔子、顾炎武,我们要培养21世纪的国学人才。”

在杜泽逊看来,培养人才最重要的是因材施教。在尼山学堂,有50多名来自山大乃至全国知名高校的教授开设课程。在这里,期刊发表的“密行细字”不是最终考核标准,论文报告会是检验学生学习成果的最重要方式。“所有同学机会均等。”杜泽逊说,“我们为每一名同学指导制定论文选题,然后寻找对应的老师进行一对一论文指导。学堂内找不到就校内找,校内找不到就全国找。”

尼山学堂每届招收24名学生,如今已招收五届,毕业三届。每届学生入学,杜泽逊都会与他们拍摄一张合影。先“拿着合影,认人”,然后“三三两两面谈,了解学生基本情况,包括家庭、原在院系、爱好,读书情况等”。等学生毕业,会留下另一张合影。“国学人才的培养周期长,少则十年,多则需要十五年甚至二十年的积累。其他领域的人才可以引进,但国学,更讲究传承。”

杜泽逊在努力让自己有更多时间专注于文献整理,为往圣修经典,为后世存善本,或孤独而枯燥,却一往无前。对于尼山学堂,杜泽逊也在不知不觉中投入更多精力,对于每一位随其就学的学子,他重言传,更重身教。做学问与传承,杜泽逊都在越来越进入“状态”。“冷板凳要坐下去,青出于蓝而胜于蓝。”季先生鼓励他的话,杜泽逊铭记着,也践行着。

( ???????????)

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NzYzODA0MQ==&mid=2654860664&idx=3&sn=21d221e5ac9cbbb0cb64238d01d5b8ae&chksm=bd1faf8e8a682698b624e22b2dd0f83eed299821905192c9fc903d38dc1d0cad2793032a94c1&mpshare=1&scene=1&srcid=0216z8lVSFOyKC0hLCUcaDsf#rd