他从1950年考入国立山东大学,到毕业后留校任教直至退休,几乎全部的人生都与山大切相连:“每次进出山东大学的校门,望着校门上毛主席手书的校名,我就会想起高亨先生……我曾亲耳聆听高先生讲过毛主席在中南海接见他的经过;毛主席复信高亨,我见证了高先生收信的过程;1967年‘文革’期间毛主席安排高先生到北京工作,又是我接的宣传部电话通知……”近日,山东大学外文系教授、今年88岁高龄的赵洪太先生在其家中,向笔者讲述了与高亨先生相关的诸多往事。

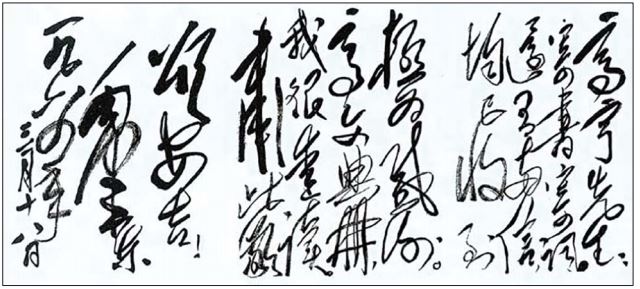

毛泽东写给高亨的信

经陆侃如帮助 高亨执教山东大学

高亨与陆侃如曾同在清华大学研究院学习,高亨比陆侃如高一届,后来又同在东北大学任教,有同学同事之谊。解放后,高亨回家乡吉林到师专任教,1952年土改运动中,高亨家被划为地主,家庭财产被全部没收,全家九口人被扫地出门,再加上有个亲戚解放前曾任国大代表,工作没有了,生活来源也没有了,也没有住的地方。高亨只得写信向陆侃如求助。山东大学当时有四位曾在东北大学任教的教授:陆侃如与冯沅君夫妇、杨向奎和赵纪彬。1946年山东大学在青岛复校时,杨向奎应赵太侔校长之邀最早来到了山大,先后担任山东大学中文系教授、主任,历史系主任,文学院院长等职。1947年杨向奎又把陆侃如、冯沅君夫妇积极引荐到了山大。陆侃如此时任山东大学副校长兼图书馆馆长。陆侃如在信中得知了高亨的情况后,便寄去了路费,积极引荐他到山东大学任教。1953年8月,高亨一家九口人从吉林到大连,由大连坐船到了青岛。高亨到青岛的时候,家贫落魄。举一个例子来说吧,他的鞋与其说是穿着的,不如说是绑着的,鞋帮和鞋底是分开了的,没有办法,用绳子把鞋帮和鞋底绑在一块,这才艰难到了青岛。来了以后,陆侃如赶快安排住所,高亨没有行李,更别说家具了。陆侃如又安排人到青岛的破烂市买来衣服、被褥、家具等用品。高亨自此便定居山大,教书育人。

高亨在中文系任教授,月薪240元。冯沅君、陆侃如、高亨、萧涤非就是山大历史上的“冯陆高萧”四大教授。高亨讲授先秦文学,陆侃如讲授汉魏晋文学,萧涤非讲授隋唐文学,冯沅君讲授宋元明清文学。他们四位恰好形成了中国古代文学的一个完整体系。

高亨教书严肃认真,一丝不苟。但是教学之外,高亨比较谨慎,很少与人交往,很少参与教学以外的活动,深居简出,用现在的话说就是一个“宅男”。他是一个做学问的人,他习惯晚上读书,困了就睡,醒了就读书,不管是半夜还是两点,只要醒了就读书,这个习惯一直到去世。

高亨在山东大学曾任古典文学研究室副主任、校学术委员会委员等职。1956年7月,高亨与冯沅君同时被聘为副博士研究生导师。

听高亨讲述 毛主席接见经过

1957年高亨被中国社科院哲学研究所聘为兼职研究员。1963年10月至11月,中国社科院哲学社会科学部第四次委员会(扩大会议)在北京举行。高亨应邀参加了会议,并在会议期间受到毛泽东主席的接见。

我和高亨先生的交往主要是在九三学社山大支社的活动。1953年6月,九三学社青岛分社成立,陆侃如任主委,后来高亨和我也参加了九三学社。1963年冬高亨回济后,在九三学社山大支社的会上,他向我们讲述了毛主席接见他们的经过:

那是11月16日的晚上,在北京参会的大家接到通知:今天晚上大家不要出去,有活动,待命。大家等着,很冷,那时候暖气不是很好,没事干,在那儿等着,也发困。到了大约十点多吧,就让大家准备,检查一下身上,水果刀、打火机之类的东西不要带。大家很纳闷,什么都不让带,打火机、水果刀也不让带,干什么?上车后宣布了:“今晚毛主席要接见大家!”

此话一出,大家立刻就兴奋了,一点睡意也没了。在中南海一个客厅里,毛主席接见了高亨、冯友兰、范文澜、刘大年等与会学者。毛主席接见时,中央宣传部副部长周扬对他们作了介绍,毛主席一一握手。介绍到高亨时,周扬说:“这是山东大学的高亨教授。”这时毛主席开口说:“久仰大名,你写的有关中国古代哲学的书,我看过,多有新见。”高亨听到毛主席的夸奖非常激动,一时不知怎么说好。毛主席又问:“高先生现在研究什么?”高亨说:“现在讲授先秦文学,也研究先秦文学。”毛主席说:“先秦哲学也可以研究嘛,也是要研究的。”

接见后,周扬对高亨说:“毛主席爱看你的书,回去后选几本,我转交给毛主席。”回济后,高亨遵照周扬的嘱咐,把自己写的《诸子新笺》《墨经校诠》《老子正诂》《周易古经今注》《文字形义学概论》《周易杂论》6种书一同寄中宣部,由周扬转呈毛主席。由于没有接到回信,高亨心里一直惦记着。

1964年元月,《人民日报》在第一版发表了毛主席的十首诗词。山东省组织部分文科教师,在山东宾馆进行学习讨论。高亨在会上朗诵了他写的歌颂毛主席及其诗词的《水调歌头》一词。这首词还刊登在了山东大学刊物《文史哲》1964年第1期上。高亨又写信给毛主席并寄上他写的《水调歌头》:

掌上千秋史,胸中百万兵。眼底六洲风雨,笔下有雷声。唤醒蛰龙飞起,扫灭魔焰魅火,挥剑斩长鲸。春满人间世,日照大旗红。

抒慷慨,写鏖战,记长征。天章云锦,织出革命之豪情。细检诗坛李杜,词苑苏辛佳什,未有此奇雄,携卷登山唱,流韵壮东风。

毛主席复信高亨

毛主席回信了!说来也凑巧,毛主席来信被送到了山大南院宿舍传达室,那时来往的信件、杂志都在传达室。我家住1号楼,离传达室很近,当时我正去传达室取信。这封信是通过山东省委送来的,信送到后需要本人签收。信差送到后找高亨签收,我让传达室的丁大爷到3号楼把高亨喊来。这个信封大约得有十厘米宽三十厘米长,信封上毛笔书写“送山东大学高亨先生”,署名发信人为“康生”。

高亨签收信时,我就在他身边。他当场就把信撕开了,撕开之后里面还有一个信封,信封上有一个红颜色长方形的框,上面写着:青岛山东大学高亨先生北京毛寄。高亨一看,毛主席的信,哎呀这高兴啊!捧着信就回家了。

毛主席的来信是用毛笔直行写在宣纸上的,笔锋奇绝、力道遒劲,信上写道:高亨先生:寄书寄词,还有两信,均已收到,极为感谢,高文典册,我很爱读。肃此,敬颂安吉!

毛泽东一九六四年三月十八日

这封信,在毛主席写好后两三天就送到了济南。信封上地址写的是“青岛山东大学”。山东大学的校址当时是在济南,为什么毛主席写的是青岛呢?山东大学1958年10月

以前在青岛。毛主席写青岛山东大学缘于《文史哲》杂志。1951年山东大学开始创办《文史哲》杂志,我是《文史哲》唯一的学生编委。《文史哲》是每期都送中央转呈毛主席的,《文史哲》杂志是毛主席的案头读物。我想,毛主席仍然留着当年的记忆,在1964年仍然写“青岛山东大学”。毛主席写给高亨的信封上的这四个字———山东大学,也就成了现在学校门上的4个大字。

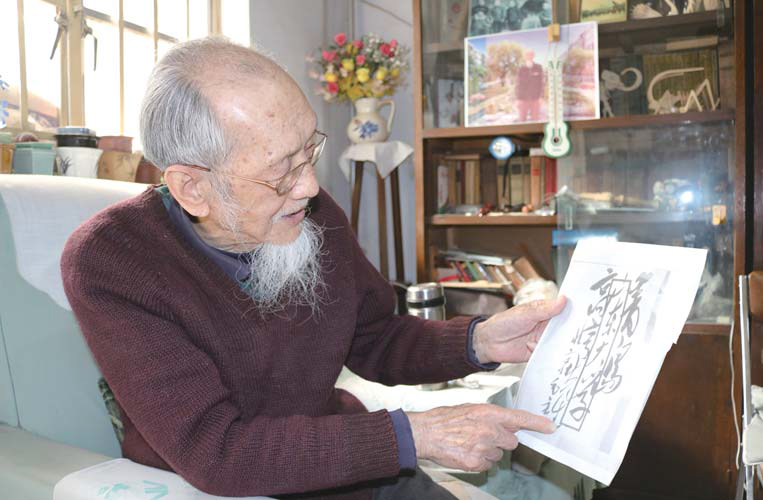

赵洪太教授

毛主席安排高亨到北京

1966年“文革”开始后,高亨同许多教授一样,被迫停止工作,接受批判并参加体力劳动。到了1967年夏天,毛主席指示让高亨到北京,就是要把他保护起来。当时叫高亨到北京的电话还是我接的呢!传达室有部公用电话,来电话了,丁大爷耳朵有点背,听不太清。正好我下去了,叫我接电话,我就接了。

“山东大学新校宿舍?你告诉高亨,让他准备准备上北京。”“要高亨上北京,你哪里啊?”“我宣传部。”“谁说的啊?”“戚本禹(中央文革小组成员),你告诉他,就不用他来接电话了。直接告诉他让他准备准备过两天去北京。”“怎么去呢?”“等着安排。”

1967年8月,在毛主席直接干预下,高亨被借调到北京,住在中华书局,后又由文化部安排一个住处。高亨调至北京后,专门从事古代学术研究工作,先后出版了《商君书注释》《诗经今译》《老子注释》等著作,还修订出版了《周易古经今注》,这些成就的取得与毛主席的关爱密不可分。1986年2月2日,高亨先生病逝。

“高文典册”出于晋朝葛洪的《西京杂记》中:“扬子云曰:廊庙之下,朝廷之中,高文典册用相如。”毛主席信中用“高文典册”一语指称高亨的著作是经典,那是十分高的评

价,这对后来确立高亨在全国学术界的地位,无疑起了权威性的作用。