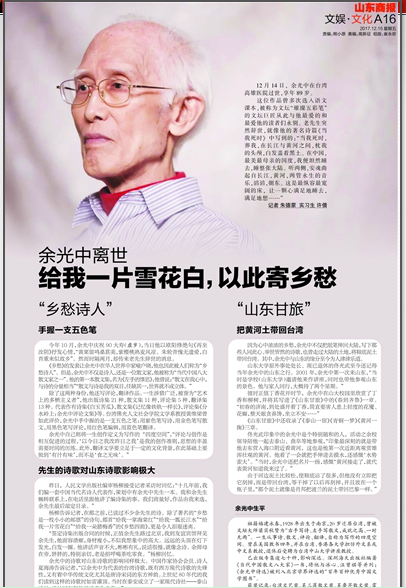

12月14日,余光中在台湾高雄医院过世,享年89岁。

这位作品曾多次选入语文课本,被称为文坛“璀璨五彩笔”的文坛巨匠从此与他最爱的和最爱他的读者们永别。老先生突然辞世,就像他的著名诗篇《当我死时》 中写到的:“当我死时,葬我,在长江与黄河之间,枕我的头颅,白发盖着黑土。在中国,最美最母亲的国度,我便坦然睡去,睡整张大陆。听两侧,安魂曲起自长江,黄河,两管永生的音乐,滔滔,朝东。这是最纵容最宽阔的床,让一颗心满足地睡去,满足地想……”记者朱德蒙 实习生许倩

“乡愁诗人”

手握一支五色笔

今年10月,余光中庆祝90大寿(虚岁),当日他以欧阳修绝句《再至汝阴》抒发心情,“黄栗留鸣桑葚美,紫樱桃熟麦风凉。朱轮昔愧无遗爱,白首重来似故乡”。然而时隔两月,却传来老先生辞世的消息。《乡愁》的发表让余光中在华人世界中家喻户晓,他也因此被人们称为“乡愁诗人”。但是,余光中不仅是诗人,还是一位散文家,他被称为“当代中国八大散文家之一”。他的第一本散文集,名为《左手的缪思》,他曾说:“散文在我心中,与诗的分量相当”“散文与诗是我的双目,任缺其一,世界就不成立体。”

除了这两种身份,他还写评论,翻译作品。一生涉猎广泛,被誉为“艺术上的多栖主义者”,他出版诗集21种,散文集11种,评论集5种,翻译集13种。代表作有诗集《白玉苦瓜》,散文集《记忆像铁轨一样长》,评论集《分水岭上:余光中评论文集》等。台湾佛光人文社会学院文学系教授黄维梁曾如此评价,余光中手中握的是一支五色之笔:用紫色笔写诗,用金色笔写散文,用黑色笔写评论,用红色笔编辑,用蓝色笔翻译。

余光中自己则将一生创作定义为写作的“四度空间”,“评论与创作是相互促进的过程,‘以今日之我改昨日之我’是我的创作准则,思想的丰盈需要时间的历练。此外,翻译文学要立足于一定的文化背景,在此基础上要做到‘有汁有味’,而不是‘食之无味’。”

先生的诗歌对山东诗歌影响极大

昨日,人民文学出版社编审杨柳接受记者采访时回忆:“十几年前,我们编一套中国当代名诗人代表作,策划中有余光中先生一本。我和余先生辗转联系上,在电话里跟他讲了编诗集的事。我们商量好,作品由我来选,余先生最后敲定目录。”

杨柳告诉记者,在那之前,已读过不少余先生的诗。除了著名的“乡愁是一枚小小的邮票”的诗句,那首“给我一掌海棠红”“给我一瓢长江水”“给我一片雪花白”“给我一朵腊梅香”的《乡愁四韵》,更是令人泪眼迷离。“签定诗集出版合同的时候,正值余先生路过北京,我到友谊宾馆拜见余先生,他面容清癯,身材瘦小,不似我想象中的高大。远远的头顶在灯下发光,白发一圈。他讲话声音不大,彬彬有礼,说话很慢,就像念诗。余师母在旁,胖胖的,特别亲切,老是招呼喝茶吃零食。”杨柳回忆。

余光中的诗歌对山东诗歌的影响同样极大。中国作家协会会员、诗人夏海涛告诉记者,“以余光中为代表的台湾诗歌,既有西方现代诗歌的先锋性,又有着中华传统文化尤其是唐诗宋词的东方神韵。上世纪80年代的我们读到这样的诗歌时如雷灌顶。当时在泰安成立了一家现代诗社——泰山诗社,诗社同仁把他的诗奉为圭臬。”

“山东甘旅”

把黄河土带回台湾

因为心中浓浓的乡愁,余光中不仅把纸笔伸回大陆,写下那些人同此心、举世皆然的诗歌,也曾走过大陆的土地,将鞋底泥土带回台湾。其中,余光中与山东的缘分至今为人津津乐道。

山东大学原外事处处长、现已退休的佟光武至今还记得当年余光中的山东之行。2001年,余光中第一次来山东,“当时是学校(山东大学)邀请他来作讲座,同时也带他参观山东的景色。他与家人同行,大概待了两个星期。”

彼时正值丁香花开时节,余光中在山大校园里欣赏了丁香和柳树,并将其写进了《山东甘旅》中的《春到齐鲁》一章。“初春的济南,到处盛开着丁香,简直要害人患上轻度的花魇、花癫,整天眼贪鼻馋,坐立不安……”《山东甘旅》中还收录了《泰山一宿》《青铜一梦》《黄河一掬》三章。

佟光武印象中的余光中是个特别随和的人,活动之余校领导陪他一起去泰山、曲阜等地参观,“印象最深刻的就是带他去东营入海口附近看黄河,这也是他第一次近距离观赏雄浑壮观的黄河。他看了一会就把手伸进去摸水,还感慨‘水势蛮大’。”当时,余光中还把名片一扬,感慨“黄河接走了,就代表黄河知道我来过了。”

由于河边泥土比较松,使鞋底沾了很多,但他没有立即把它刮掉,而是带回台湾,等干掉了以后再刮掉,并且放在一个瓶子里,“那个泥土就像是肖邦把波兰的泥土带回巴黎一样。”

余光中生平

祖籍福建永春,1928年出生于南京,20岁迁居台湾,曾被文坛大师梁实秋赞为“右手写诗、左手写散文,成就之高、一时无两”。一生从事诗、散文、评论、翻译,自称为写作的四度空间。曾在美国教书四年,并在台湾、香港各大学担任外文系或中文系教授,退休后受聘为台湾中山大学讲座教授。

已出版专集逾七十种,影响深远。深圳海天出版社编著《当代中国散文八大家》一书,将他与冰心、汪曾祺等并列;《余光中诗选》被列入北京学界评选的“百年百种优秀中国文学图书”。

获奖记录:台湾文艺奖、吴三莲散文奖、吴鲁芹散文奖、霍英东成就奖、第二届华语文学传媒大奖之散文家奖等。