|

上世纪40年代齐鲁大学校园全景 |

|

齐鲁大学附属医院旧景 |

|

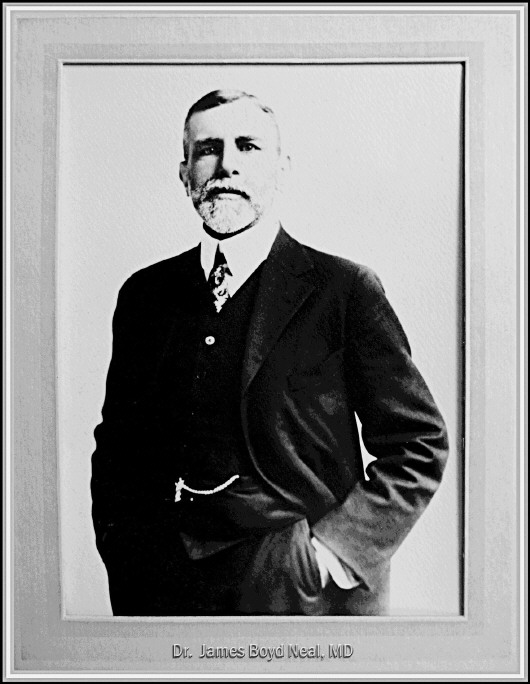

聂会东医生 |

|

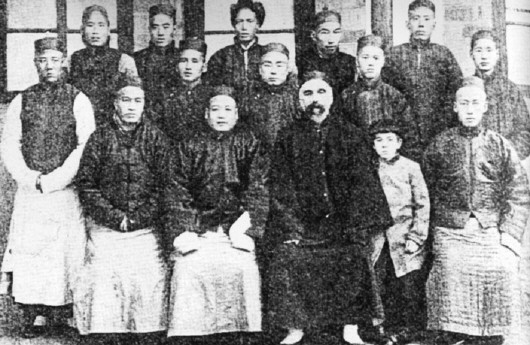

武成献(前排左三)与山东医道共合学堂师生毕业合影 |

|

护士们在病房 |

|

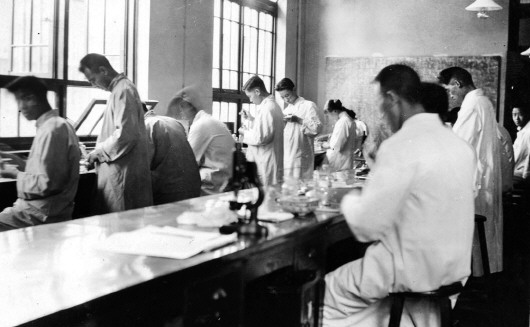

学生们在实验室 |

|

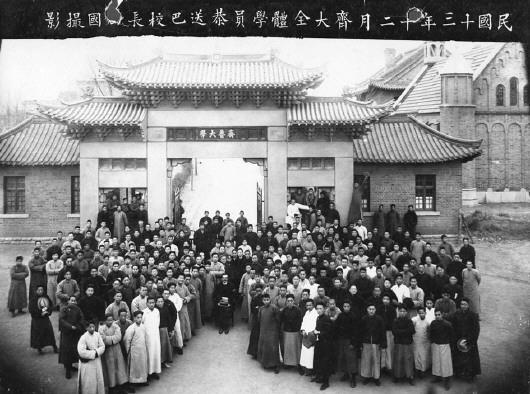

1924年师生送校长巴慕德回国 |

□吕军 王凯

19世纪中叶,伴随着“西学东渐”,齐鲁大地开始播撒现代医学的种子,由此发展而来的兼聚融汇了西学理念、儒家文化、红色基因的齐鲁医学,穿越两个世纪的时空,生生不息,弦歌不辍。

1862年7月,美国北长老会传教医师麦嘉缔(Divie Bethune McCartee)和妻子被派到山东烟台行医传教,他是第一个来到山东的新教医学传教士,并将现代医学的火种带到齐鲁大地。

1870年,最早到山东的浸礼会传教医师卜维廉(Winiam Brown)到达烟台,开办了一个小型医院,这是英国浸礼会在山东开办的第一所医院。

1871年美国北长老会传教士柏德森到登州从事医学和传教工作,他是登州的第一个医学传教士。1878年,女医学博士克利斯(A.D.H.Kelsey,M.D.,时人称克利斯教士或克利斯姑娘)来到登州,在东大寺设立医院,这就是蓬莱医院即美国北长老会登州长老会医院。

1883年秋,一位齐鲁现代医学史上举足轻重的人物,自登州靠岸。受美国长老会派遣,聂会东(James Boyd Neal)偕夫人从美国跨越重洋而来,在文会馆开展新医药工作及医学教育,蓬莱长老会医院在他主持期间“日渐发达”。

1890年,聂会东夫妇到达济南负责教会在济南的医疗事务,他与李佳白(Gibert Reid)、冯夏克(I. L. Van Schoick)扩建了在济南东关兴华街、依靠长老会传教士文璧先生遗产建立起来的“文璧医院”,定名为“华美医院”(现齐鲁医院前身),开济南首家西医医院,也是当时分科最全的医院,并在聂会东等人的努力下,迅速发展成山东第一医院。

1908年,英国浸礼会和美国北长老会南关基督教礼拜堂动工兴建学堂,与聂会东创办的医校合并,称为“共合医道学堂”。同年,作为学堂实习基地,聂会东在今南新街开设济南共合医院,分内、外两科,设药房、化验室。

1911年济南共合医道学堂更名为“山东基督教共合大学医科”,聂会东任校长。

1914年,在英国浸礼会的资助下,济南共合医院开始在东双龙街扩建养病楼和宿舍,并附设省内最早的X光室。

1915年9月,养病楼竣工启用,山东督军靳云鹏亲临开幕典礼。

济南共合医院是当时中国国内最新型、最宽大、设备最佳的医院。该院和山东基督教共合大学医科的建成,为齐鲁大学医学院和附属医院的建立奠定了基础。

1917年,美、英、加拿大三国的基督教会为便于传教,在济南集资兴办的齐鲁大学正式开学。原共合医院改称为齐鲁大学医科附设医院,简称齐鲁医院,巴慕德任院长。1934年后,济南华美医院并入齐鲁医院。

与此同时,在山东其他地区开展现代医学工作的传教士们,共在山东兴建了28所医院,其中大多已被岁月的长河湮没无闻,较为完整传承下来的还有烟台毓璜顶医院、益都中心医院、滨州市中心医院、临沂市人民医院、济宁市第一人民医院、聊城市第二人民医院等几家。

继麦嘉蒂之后,美国北长老会派传教士郭显德(Hunter Corbett)夫妇到烟台继续从事传教事业。1890年,身为美国注册护士的郭显德夫人在会文书院(现烟台二中)之侧开设了一间诊所,成为烟台毓璜顶医院的雏形。1900年,重建一新诊所,仍由郭显德夫人主持,是为烟台毓璜顶医院的前身。在此基础上1913年成立了毓璜顶医院,1914年秋医院正式开业,嵇尔思为首任院长。

1885年,浸礼会传教医师武成献(James Russell Watson)来到青州,在教会施医所的基础上组建“青州大英帝国浸礼会施医院”。1892年,又利用募捐的款项扩充新建办公楼、门诊和病房,使医院成为拥有50多张病床、30多名医护人员的正规医院,并把医院更名为青州广德医院,即现潍坊市益都中心医院的前身。

1919年,英国的圣道公会(循道公会)传教医师杜裴迪在现在惠民县(史称武定府)创办了一所医院,1932年命名为如己医院,即现滨州市中心医院。

1890年,美国基督教北长老会传教医师方伟廉、章嘉礼(Charles F. Johnson)(自取汉名),到临沂城传教行医,次年办临沂基督教会医院。1912年,美国基督教北长老会教徒捐款,由美国人丁雅悯(自取汉名)在临沂城南关创办基督医院。1914年,长老会又出资,由美国人明思美(女,自取汉名)建女医院,实行男女分诊。1924年扩建,男女两院合并迁至今临沂市人民医院址,由丁雅悯任院长,仍实行男女分诊。

1892年,良约翰夫妇建立济宁教区,并于济宁城内开设了医院。

1896年,由美国人巴可门捐资、美国北长老会主持创办巴可门医院于济宁牌坊街路东建立,此为济宁市第一人民医院的前身。

1886年,美国公理会传教医师瓦格纳在山东临清创办施医所,1901年施医所扩建为医院,称公理会临清华美医院,即现聊城市第二人民医院。

1911年,北长老会传教士罗密阁等人到滕县传教,1913年,在今滕州一中老校(原滕县新民学校)南创办了滕县基督教长老会。

1918年,滕州基督教会医院(美国北长老会华北医院,枣庄市立四院的前身)始建,位于滕州市龙山路东侧。最初作为滕县基督教会创办的麻风病医院使用,至今已近百年,新中国成立后曾作为滕州北坛医院、枣庄市皮肤病医院使用,现为弘道文化公园。

除以上仍有遗存并延续至今的医院外,当时山东各地教会医院还有平度的怀阿医院、黄县的怀麟医院、莱州的梅铁医院和爱麟女医院、胶州的瑞华医院、潍县基督教医院、沂州思怀医院、峄县的瑞门德医院、周村的复育医院、泰安的博济医院、青岛的华德医院等。

伴随着传教士的藉医传教,现代医学教育也同时开展起来。

传教士在把西医引进中国,建立西医诊所和教会医院之初,就已经开始以“师带徒”的方式进行西医教育。伯驾(Peter Parker)、巴克、司督阁(Dugald Christie)、梅藤更(David Duncan Main)、聂会东、高似兰先后于所在传教地区主持医院并收生徒,这些都可以被看成中国西医教育机构的雏形。

1866年,附设在广州博济医院内的博济医学堂(后改名为博济医院南华医学堂)成立,是中国最早的教会医学校。

1870年,英国浸礼会传教士卜维廉(Winiam Brown)来到烟台,建立医院的同时,他还将一些基础的英文医学书籍译成中文,教授给他的4名中国学生,在山东播下了西医教育的第一颗种子。

1879年,博济医院南华医学堂改名为“南华医校”,开始招收女学生,为中国第一所招收女生的医学校。

1883年,美北长老会传教士兼医生聂会东偕妻子到达登州,准备在狄考文(Calvin Wilson Mateer)于1864年创办的文会馆设医科,因设备和人员不足,未能如愿。于是便租赁了一所寺庙的几间房子,用一部分作教室,另一部分作为小型诊所,招收5名学生学习西医。这是齐鲁大学医学部分的发端,也是今山东大学医学部分的源头。

1885年,英国浸礼会宣教士武成献开始创办青州广德医院和青州医学堂,在此前后,英国基督教浸礼会的巴德顺(Thomas C. Paterson)在邹平,美国基督教北长老会的章嘉礼在临沂,陆续于当地教会医院设立医学堂,开始招生传授医学知识。

1891年,由聂会东主持的华美医院医校宣告成立,与当时的其它教会医学堂共同构成了齐鲁大学医学院前身——共合医道学堂的基础。

1901年,山东巡抚袁世凯延请数名文会馆师生协助,在济南创办了全国最早的省级官立大学堂——山东大学堂。

1906年,官办的济南中西医院附设讲堂和医学堂,分别讲授西医、中医知识。

1909年,山东官府决定培养法医,将中西医院的讲堂、医学堂合并,改为专授西医的检习所。

1902年,在官办的医学教育刚刚起步的时候,英国浸礼会和美国北长老会决定合办“山东基督教共合大学”,其中,分处济南、青州、邹平、临沂四地的四所教会医学堂合并为共合医道学堂,算作共合大学的医科,由聂会东担任科长。

1911年4月,共合医道学堂的医学大讲堂和诊病所大楼在济南竣工使用。从此,共合医道学堂拥有了固定的校址和设备齐全的教学医院,教学环境大为改善。

1914年,共合医道学堂开设了护士班,培养专门的护理人才。次年,护士班扩为护士学校。

1916年,美国洛克菲勒基金会在改造北京协和医学院的过程中,将该校60余名师生转入共合医道学堂。

1917年,齐鲁大学在济南正式建校,共合医道学堂成为齐鲁大学的医科,聂会东出任首任医科科长。同年,在中国博医会医学教育委员会的安排下,两所教会医学院校——南京金陵大学医科和汉口大同医校的20多名师生先后迁至济南,并入齐鲁大学医科。

1923年,齐鲁大学首次尝试招收女生,将招收范围局限于医预科一、二年级。

1924年,又一所教会医学院校——华北女子协合医校的全部师生,包括五位美籍女教师和两班32名女生,自北京南下,并入齐鲁大学医科。当时,高校中男女同校在山东尚属罕见,在全国范围内也属于较早的开明之举。

20世纪的20年代中期,齐鲁大学经加拿大议会和政府议准立案,并获得“授予学位及名誉学位之特权”。其医科毕业生还可被授予加拿大医学博士学位。

至迟到30年代初,齐鲁大学已是国内很有影响力的综合性大学,其中医科影响力最大,国内医学界有“北协和,南湘雅,东齐鲁,西华西”的称誉。

在其整个历史进程中,齐鲁大学医学院共培养毕业生计:医科676人,药学系88人(系理学院主办),药学专修科84人,护士专修科47人,化验技术专修科16人,化验技士训练班和进修班28人,护士学校159人。

1950年,华东军政委员会教育部接管了齐鲁大学。

1952年,全国院系调整。华东区高等学校院校调整委员会决定,齐鲁大学建制撤销,其医学院原址保留,与由华东白求恩医学院和山东省立医学院合并成立的山东医学院合并,成立新的山东医学院。

1953年1月,经山东省人民政府批准,原齐鲁大学医院(齐鲁医院)改为“山东省立第二医院”,委托山东医学院代管。

1970年,在“面向农村、面向工矿、面向工农”“实行开放办学”原则的指导下,决定山东医学院和山东中医学院合并,组建新的山东医学院,并搬迁到泰安地区新泰县楼德镇办学。

1974年,学校迁回济南,同年建立山东医学院楼德分院(今泰山医学院前身)。

1985年,山东医学院更名为山东医科大学。

2000年7月,山东医科大学与原山东大学、山东工业大学合并成立新的山东大学。

2012年5月,山东大学整合医科各学院、附属医院成立齐鲁医学部。

2017年9月,齐鲁医学部更名为齐鲁医学院。

百年医脉,风云际会,齐鲁医学为山东乃至全国的高等医学教育事业发展作出了重大贡献,也在历史的嬗变中奠定了她在中国乃至世界医学中的地位。

虽历岁月沧桑,但弦歌未绝;虽经时光砺洗,仍历久弥新。如今,中国特色社会主义进入新时代,历史揭开了崭新的篇章,而年过百岁的齐鲁医学也由此开始书写另一段辉煌。

回顾齐鲁医学和齐鲁医院走过的历程,恰也是中国西医从小到大,由弱变强,从西医东渐到中西合璧的发展历程,在这段筚路蓝缕、披荆斩棘的征途中,齐鲁医学的足迹始终铿锵,砥砺奋发之志亦愈发坚定,齐鲁医学的继承者和发扬者必将秉“广智求真”的教育理想,承“博施济众”的济世情怀,让齐鲁医学精神薪传火旺,将齐鲁医学文化发扬光大。

http://paper.dzwww.com/dzrb/content/20180103/Articel07002MT.htm